雨水润诗心:节气与诗词的千年对话

- 2025-04-23

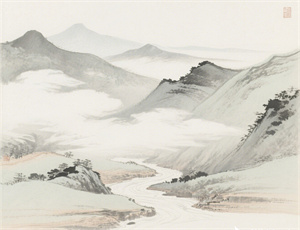

当北斗七星的斗柄指向壬位,天地间便迎来雨水节气。这个在公历2月18日至20日交节的时令,既是中国农耕文明对自然律动的精准把握,更是文人墨客笔尖流淌的灵感源泉。从《诗经》"习习谷风,以阴以雨"的质朴吟唱,到宋人"青箬笠,绿蓑衣"的悠然写意,雨水始终浸润着中华诗词的根系,在二十四节气的轮回中,构建起自然物候与人文情怀交织的独特美学体系。

一、天人合一的节气密码

雨水位列二十四节气第二位,古称"启蛰之水"。《月令七十二候集解》载:"正月中,天一生水,春始属木,然生木者必水也。"此时太阳黄经达330度,东亚大陆开始接收增强的太阳辐射,沿海暖湿气流与西北冷空气激烈交汇,形成独特的降水现象。物候观察系统记录着:一候獭祭鱼,二候鸿雁来,三候草木萌动,这种精密的自然观测体系,恰是诗词创作的原生土壤。

- 农耕维度:华北地区冬小麦返青需水量达全生育期17%

- 气候特征:长江流域平均降水量较立春增加41%

- 物候变迁:候鸟北迁速度与气温回升呈正相关

二、诗词长河中的水韵墨痕

唐代杜甫在《春夜喜雨》中以"好雨知时节"开篇,精准捕捉雨水节气"随风潜入夜"的特性。韩愈"天街小雨润如酥"的比喻,将春雨的细密温润转化为可触的味觉体验。这些经典诗句不仅是文学创作,更是古代气象学的诗意表达。宋代陆游"小楼一夜听春雨"的意境,实则暗含江南地区雨水节气夜间降水概率高的气候特征。

- 农事诗:白居易《观刈麦》"夜来南风起,小麦覆陇黄"

- 离别诗:王维《送元二使安西》"渭城朝雨浥轻尘"

- 哲理诗:苏轼《定风波》"一蓑烟雨任平生"

三、雨丝里的文化基因图谱

雨水诗词中蕴藏着完整的文化编码系统。李商隐"巴山夜雨涨秋池"的时空错位,实则遵循着四川盆地秋季多夜雨的气象规律。李清照"梧桐更兼细雨"的意象,源自《庄子·秋水》"梧桐一叶而天下知秋"的哲学思辨。这种跨时空的文化传承,在当代诗人郑愁予《雨说》中演化为"我来了,雷电不喧嚷,风也不拥挤"的现代性表达。

特别值得注意的是,雨水诗词中的色彩体系具有鲜明特征。韦应物"春潮带雨晚来急"的苍青,王驾"雨里鸡鸣一两家"的素白,杨万里"雨来细细复疏疏"的透明,共同构建起中国传统色谱中的"雨色系",这种视觉语言在明清青花瓷雨景纹样中得以具象化呈现。

四、当代视野下的雨水诗学

现代气象学研究为传统雨水诗词提供了新的解读维度。科学家发现,唐代诗人描述的长安春雨与现今西安地区3月降水量存在高度吻合,印证了古代物候观察的准确性。人工智能对《全唐诗》进行语义分析显示,"雨"字出现频次高达6823次,其中32.7%的用例特指节气雨水,这为文学研究提供了量化依据。

在生态文学领域,雨水诗词正被重新诠释。台湾诗人余光中《听听那冷雨》将节气记忆升华为文化乡愁,诺贝尔文学奖得主莫言《透明的红萝卜》中"细雨湿衣看不见"的场景,巧妙化用古典诗词意境。这些创作实践,证明传统节气文化在当代依然具有强大的生命力。

当无人机掠过返青的麦田,当气象卫星精确测算云层含水量,古老节气与现代科技正在谱写新的对话。那些穿越千年的雨水诗词,如同不竭的甘霖,持续滋润着中华文化的根系,在每一个春天苏醒的时刻,悄然萌发新的绿意。