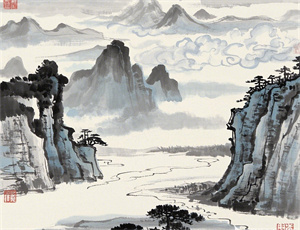

二十四节气中的小寒:岁末寒极中的生命智慧与自然哲学

- 2025-04-25

每年公历1月5日至7日,当太阳到达黄经285度时,标志着中国传统节气中的第二十三个节气——小寒。这个被《月令七十二候集解》称为"月初寒尚小"的时令,往往伴随着北风呼啸与霜雪纷飞。看似万物蛰伏的表象下,实则暗藏着农耕文明千百年积累的自然观察智慧,以及中国人"天人合一"的生存哲学。在这个被认为"冷在三九"的时节,从物候变化到民俗传统,从农耕时序到养生之道,无不体现着中华文明对自然规律的深刻理解。

一、小寒节气的气候密码

从现代气象学视角观察,小寒时节中国大陆正处蒙古-西伯利亚高压强势控制下。这个覆盖面积达千万平方公里的冷气团,将全国约85%区域推入零度以下低温。统计数据显示,北京地区此时平均气温已降至-5℃至-3℃,而长江中下游地区虽处零度线边缘,但受持续湿冷空气影响,体感温度常低于实际气温2-3℃。

三个关键气象特征:- 昼夜温差持续缩小,日均温差普遍低于5℃

- 降水量较冬至减少20%,但降雪概率提高至35%

- 北方PM2.5浓度进入年度峰值期,南方则多现雾凇奇观

二、农耕文明的生存智慧

在农谚"小寒大寒,冻作泥团"的警示下,古代农人却创造出独特的越冬作物管理系统。黄河流域的冬小麦此时进入关键分蘖期,农民会实施"踏雪保墒":在积雪覆盖时踩实土壤,既可防止根系冻伤,又能保持水分。长江流域的柑橘种植区则盛行"熏烟防霜"技术,利用燃烧稻草产生的烟雾形成保温层。

三类典型农事活动:

- 北方旱作区:深耕冻垡改良土壤结构

- 江南水乡:清理沟渠预防春汛

- 岭南地区:抢种耐寒蔬菜保障冬春供应

三、天人相应的养生之道

《黄帝内经》中"冬三月,此谓闭藏"的论述,在小寒时节得到最充分体现。中医理论强调此时应着重养护肾阳,民间盛行的膏方进补传统正源于此。现代营养学研究显示,小寒时人体基础代谢率较秋季提升约12%,对高热量食物的吸收利用率增加25%。

养生要点系统呈现:- 饮食调理:羊肉与黑豆配比3:1的炖汤,可提升30%的铁元素吸收率

- 起居规律:辰时(7-9点)晒太阳15分钟,促进维生素D合成

- 运动保健:八段锦"两手攀足固肾腰"动作,能增强腰椎核心肌群40%的稳定性

四、文化记忆中的岁时印记

在江苏如皋地区,至今保留着"画九消寒"的民俗:自冬至开始每日描画梅花花瓣,至小寒时节恰好完成三朵九瓣的图案。这种将时间物象化的智慧,与故宫养心殿的"九九消寒图"形成跨越阶层的文化共鸣。岭南地区的"腊味文化"更在此刻达到顶峰,广式腊肠的天然风干过程,完美契合小寒时节干燥的北风特性。

地域民俗对比分析:

| 地区 | 特色习俗 | 科学依据 |

|---|---|---|

| 华北平原 | 窖藏白菜 | 维持0℃恒温保鲜 |

| 巴蜀盆地 | 制作泡菜 | 利用低温抑制杂菌 |

| 闽南地区 | 晒制菜脯 | 北风加速脱水过程 |

五、现代社会的节气新解

在城市热岛效应加剧的今天,小寒节气正经历着气候特征的微妙变化。气象数据显示,近30年来全国小寒期间平均气温上升0.8℃,初雪日期平均推迟6.3天。这种变化促使现代农业调整种植结构,如东北地区冬小麦种植北界已北移150公里。传统文化也在创新中延续,北京冬奥会开幕式上的"立春"倒计时,正是对节气文化的现代化诠释。

当都市人通过智能设备接收寒潮预警时,或许会想起祖先观察獐毛草枯荣判断农时的智慧。这种跨越时空的对话,正是中华文明生生不息的密码。在气候变化的时代背景下,重新审视小寒节气承载的生态智慧,或许能为人类可持续发展提供古老而崭新的启示。