惊蛰节气资料300字——传统农耕文化与自然律动的深度关联

- 2025-04-23

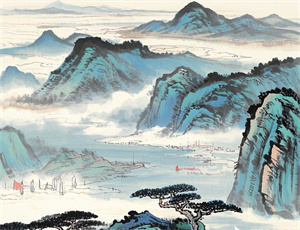

惊蛰,作为二十四节气中第三个节气,标志着仲春时节的开始。此时太阳到达黄经345度,大地回暖、春雷始鸣,蛰伏的昆虫与植物在自然能量的唤醒下复苏。这个节气不仅承载着古代农耕社会对物候变化的精密观测,更深层折射出中国人"天人合一"的哲学智慧。从气象特征到农事活动,从养生习俗到文化意象,惊蛰在中华文明体系中构建起贯通自然规律与人文实践的完整脉络。

一、节气起源与命名内涵

《月令七十二候集解》记载:"二月节...万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。"古代天文学家观察到,每年公历3月5-7日,黄河流域会出现初雷现象。春雷的震动被视为唤醒冬眠生物的信号,"蛰"指藏伏土中的虫类,"惊"则生动描绘了雷电激活生命的过程。

- 天文定位:太阳运行至黄经345°时点

- 历史演变:汉代以前称"启蛰",后避汉景帝讳改为惊蛰

- 文化象征:雷神崇拜与农耕信仰的结合体

二、三候物候的生态密码

古人将惊蛰分为三候,形成完整的生态观测体系:

- 初候桃始华:山桃花蕾在5-10℃积温下绽放,标志着地表温度稳定回升

- 二候仓庚鸣:黄鹂鸟求偶鸣叫与昆虫复苏形成生态链响应

- 三候鹰化鸠:猛禽繁殖期减少捕猎,被误认为化作布谷鸟的物候误读

三、农事活动的时空差异

惊蛰节气催生出差异化的农耕图谱:

- 黄河流域:冬小麦返青追肥,棉田开始整地

- 长江流域:早稻育秧需保证日均温稳定在12℃以上

- 岭南地区:防治荔枝蝽象与龙眼瘿螨的关键期

农谚"惊蛰不耙地,好比蒸馍走了气"揭示土壤墒情管理的重要性。此时深耕能提高5-10cm土层温度2-3℃,促进根系发育。

四、养生习俗的科学解码

传统养生智慧在惊蛰时节呈现独特实践:

- 饮食调节:食用梨子润燥,对应春季呼吸道疾病高发特征

- 起居养生:"早卧早起"顺应阳气升发节奏

- 驱虫防疫:石灰撒墙根创造碱性环境抑制虫卵孵化

现代医学研究发现,惊蛰期间人体甲状腺素分泌增加15%,合理调节作息可有效预防春困。

五、文化意象的现代传承

在文学创作中,惊蛰常被赋予革新意象。白居易"坤宫半夜一声雷,蛰户花房晓已开"的诗句,既描绘自然现象,又隐喻社会变革。当代生态文学更将其延伸为环境意识的觉醒符号。

民俗活动方面,山西等地保留着"射虫"仪式,村民用秸秆制作害虫模型进行射击,这种原始巫术的现代转化,实质上构成群体心理的灾害预警机制。

六、气候变化下的节气新貌

近三十年气象数据显示,惊蛰物候期平均提前3.5天。北京地区初雷日由3月下旬提早至3月中旬,桃花花期提前量达6-8天。这种变化促使现代农业调整种植时序,冬小麦春灌时间相应提前。

在城市化进程中,惊蛰文化衍生出新的表现形式。上海自然博物馆通过声光装置模拟春雷效应,广州气象局开发物候观测APP,传统智慧正在与现代科技实现创新融合。

当我们凝视惊蛰节气在当代社会的多维投影,会发现这个古老的时令标记,依然持续释放着跨越时空的生命力。从农田里的智能温控系统,到都市阳台的微型菜园,人类始终在与自然规律进行着动态对话。这种对话既包含着对传统的敬畏,也彰显着创新的智慧,最终指向文明存续的根本命题——如何在变化中守护生生不息的自然节律。