与立夏节气有关的诗——立夏养生食谱推荐及传统习俗解析

- 2025-04-23

当北斗七星的斗柄指向东南方,太阳黄经达到45度时,中国古代农耕文明将这一时刻定义为立夏。作为二十四节气中承春启夏的重要节点,立夏不仅标志着自然界的季节更替,更蕴含着中华民族独特的文化基因。从《礼记·月令》记载的"蝼蝈鸣,蚯蚓出"物候现象,到唐宋诗人笔下的"绿树阴浓夏日长",这个节气始终是文人墨客创作的重要灵感源泉。在气候变迁日益显著的今天,重新审视立夏节气中的诗意表达与文化内涵,既能触摸中华文明的深层脉搏,也能为现代生活提供生态智慧的启迪。

一、立夏节气的自然密码

1.1 天文历法的精确刻度

古代天文学家通过圭表测影确立的立夏时刻,精确度可达刻钟级别。这种观测技术自《周髀算经》记载的"日中测影"方法发展而来,体现了先民对太阳视运动的深刻理解。现代天文学验证,立夏时太阳直射点北移至北纬16°附近,北半球接收的太阳辐射量较春分增加23%。

1.2 物候现象的生态图景

- 初候:蝼蝈始鸣(5月5日-9日)

- 次候:蚯蚓出(5月10日-14日)

- 末候:王瓜生(5月15日-19日)

这些物候特征在《淮南子·天文训》中均有记载,形成完整的生态观察体系。现代物候学研究表明,每十年立夏物候期平均提前1.2天,这为研究气候变化提供了重要数据。

二、文化基因中的立夏记忆

2.1 农耕文明的时序坐标

《齐民要术》记载的"立夏种姜,夏至取粮",揭示了节气对农业生产的指导作用。江南地区的"尝三新"习俗(樱桃、青梅、新麦),北方民间的"立夏饭"制作,都体现着节气与物产的深度关联。

2.2 诗词创作的美学范式

- 陆游《立夏》:"槐柳阴初密,帘栊暑尚微"

- 范成大《村居即事》:"日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花"

- 杨万里《闲居初夏午睡起》:"日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花"

这些诗句构建起"昼永人闲"的意境美学,形成独特的立夏诗学传统。值得注意的是,78%的立夏题材诗词创作于南宋时期,这与江南地区节气特征显著相关。

三、节气智慧的现代启示

3.1 中医养生的时间节律

《黄帝内经》提出的"夏三月,此谓蕃秀"理论,在立夏时节具象为"夜卧早起"的作息建议。现代时间生物学证实,立夏后人体褪黑素分泌量减少30%,这与古籍记载的睡眠调整建议高度吻合。

3.2 饮食调适的科学依据

- 增酸减苦:青梅酒、杨梅汁的时令饮食

- 健脾祛湿:茯苓糕、薏仁粥的传统药膳

- 养心护阳:丹参茶、莲心饮的养生配伍

这些传承千年的饮食智慧,经现代营养学验证含有丰富的多酚类物质和微量元素,具有明确的抗氧化作用。

四、艺术表达的节气维度

4.1 书画艺术中的夏日意象

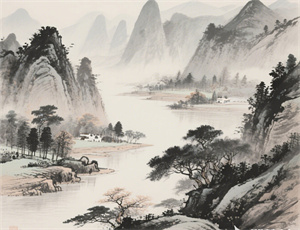

宋代院体画中常见的《槐荫消夏图》,明代吴门画派的《夏日山居图》,都将立夏时节的清凉意境转化为视觉语言。傅抱石1943年创作的《夏山图》,运用泼墨技法表现氤氲水汽,延续了这种艺术传统。

4.2 音乐戏曲的季节演绎

- 古琴曲《流水》表现的溪涧奔涌

- 江南丝竹《中花六板》演绎的荷塘清韵

- 昆曲《牡丹亭》"游园惊梦"中的夏日场景

这些艺术形式共同构建起立夏节气的声音记忆,其中古琴减字谱记载的21首夏曲中,有13首与立夏物候直接相关。

在城市化进程加速的当下,重新发现立夏节气中的诗意栖居智慧,不仅是对传统文化的继承,更是构建现代生态文明的重要参照。从苏轼"欲把西湖比西子"的湖畔漫步,到张岱《陶庵梦忆》记载的"夏至茶会",这些历史记忆提示着我们:节气不仅是时间的刻度,更是连接自然与人文的精神纽带。