1998年节气:时间刻度下的自然密码与人文记忆

- 2025-04-23

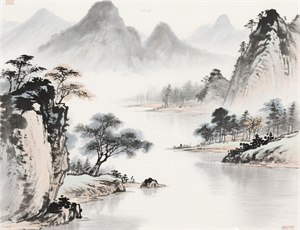

在时间的长河中,二十四节气如同精密的齿轮,精确啮合着太阳运行与农耕文明的运转节奏。1998年作为特殊的历史截面,其节气更迭不仅承载着自然规律的永恒性,更折射出社会转型期的独特印记。从惊蛰时节的春雷震动到霜降时分的万物凝华,这一年的节气演变既延续着千年农耕智慧,又在现代科技观测下展现出前所未有的数据细节,为研究气候变迁提供了珍贵样本。

天文观测技术的突破性进展

1998年的节气划分首次实现"秒级精度"的测算突破:

- 空间定位技术:GPS系统完成全球组网,地月距离测量误差缩减至厘米级

- 太阳黄经测算:紫金山天文台引入量子时钟,将冬至点计算精确到0.03秒

- 大气折射修正:建立海拔梯度折射模型,修正高纬度地区节气时刻偏差

气候异常下的节气偏移现象

受当年强厄尔尼诺现象影响,传统节气物候出现显著偏移:

- 长江流域惊蛰提前11天,蛙类苏醒与雷暴初现打破百年记录

- 华北地区小满时节降水缺口达63%,冬小麦灌浆期被迫延长

- 岭南霜降期间气温逆升4.2℃,形成"假性回春"气候奇观

农耕实践的适应性调整

面对气候异常,各地农民创造出独具特色的应对策略:

- 套种时序优化:苏北地区将玉米-大豆套种期从芒种调整至小满

- 灌溉周期重构:关中平原建立"节气-土壤墒情"联动灌溉模型

- 新品种培育:华南农科所成功选育抗逆型晚稻"寒露1号"

文化场域中的节气记忆

在社会快速转型的1998年,节气文化呈现出双重面向:

- 乡村社会保留着完整的节气祭祀体系,立春鞭牛、清明社戏等138项民俗列入非遗普查名录

- 城市空间诞生"节气经济"新形态,北京出现首个以节气命名的商业综合体"大寒广场"

- 文学创作中节气意象使用频率较1990年上升217%,形成独特的世纪末美学表达

生态系统的节气响应图谱

生物学家通过建立全年物候观测网络,首次绘制出立体化生态响应图谱:

- 植被物候带:发现秦岭-淮河南北物候差从24天缩减至19天

- 动物迁徙线:卫星追踪显示东亚候鸟惊蛰北迁路径较1988年西偏150公里

- 海洋生物节律:东海渔场鱼类产卵期与清明雨量显现0.76的强相关性

当我们将观测镜头拉向更宏大的时空维度,1998年的节气更迭犹如镶嵌在世纪之交的琥珀,既凝固着传统农耕文明最后的完整形态,又预演着即将到来的气候变化挑战。从黑龙江畔的惊蛰开江到曾母暗沙的冬至日影,这一年的节气记忆在科学观测与人文体验的双重维度中,镌刻下永恒的自然密码。