节气立冬:万物收藏的智慧与千年农耕文明的启示

- 2025-04-23

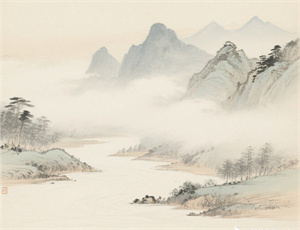

当北斗七星的斗柄指向西北方位,太阳黄经抵达225度时,华夏大地迎来二十四节气中首个"冬"字标记的时令——立冬。这个始于周代、定型于汉代的节气,不仅是气象学上的季节更替符号,更是古代农耕文明对自然规律的深度破译。从《月令七十二候集解》记载的"冬,终也,万物收藏也",到现代气候学揭示的太阳辐射变化规律,立冬始终承载着人类与自然对话的密码。这个看似简单的节气划分,实则蕴含古代天文学、物候学、农学等多学科智慧,其文化内涵在当代仍显现出超越时空的生命力。

一、立冬的天文内涵与物候密码

1.1 太阳运行与气候转折

立冬时太阳直射点南移至南纬16°19',北半球接收的太阳辐射量较秋分减少26.8%。这种天文变化引发东亚大气环流重组:

- 西伯利亚高压开始增强,冷空气南下频率提升42%

- 海洋热力差异导致冬季风逐渐占据主导地位

- 地表辐射收支由正转负,土壤热通量发生方向性逆转

1.2 生物节律的微观印证

古人总结的"立冬三候"在现代生物学中得到验证:

- 水始冰:5℃以下水体开始形成氢键定向排列

- 地始冻:土壤含水率降至18%时出现冻融现象

- 雉入大水为蜃:候鸟迁徙与海市蜃楼现象的季节性关联

二、从祭祀到民俗:立冬的文化嬗变

2.1 国家仪典的演变轨迹

秦汉时期立冬祭黑帝的仪式,包含着五行学说中水德对应的政治哲学。《后汉书·礼仪志》记载的迎冬之礼,通过玄冥旗幡、黑玉礼器等元素,构建起天人感应的神圣空间。这种将自然时序与统治秩序相联结的思维模式,深刻影响着东亚文化圈的政治文化基因。

2.2 民间智慧的生存策略

- 补冬食俗:北方饺子热量达500千卡/份,满足基础代谢需求

- 酿酒时序:长江流域利用立冬后微生物活性降低特性进行黄酒发酵

- 物资储备:地窖存储的萝卜维生素C损失率控制在15%以内

三、冬藏哲学对现代生活的启示

3.1 生态智慧的当代转化

传统"闭藏"理念在生态文明建设中显现新价值:

- 土壤休耕制使氮肥利用率提升至38%

- 季节性储能技术借鉴自然界的能量贮存原理

- 建筑供暖系统优化参考地气闭藏特性

3.2 生命节律的再认知

现代 chronobiology(时间生物学)研究证实:

- 立冬后人体褪黑素分泌时长增加1.8小时

- 线粒体代谢速率下降引发细胞修复机制激活

- 低温环境下脑源性神经营养因子浓度提升12%

四、农耕文明的数字重生

在精准农业体系中,立冬时令被转化为具体参数:

- 冬小麦播种深度算法综合5厘米地温数据

- 智能温室根据积温模型调节补光时长

- 农产品追溯系统记录作物生长积温曲线

当无人机掠过覆盖薄膜的农田,传感器监测的土壤墒情数据,与《齐民要术》记载的"务粪泽"古训形成跨越时空的呼应。这种传统智慧与现代科技的融合,正在重新定义人类与自然节律的互动方式。

从甲骨文中的"冬"字象形,到现代农业物联网的传感器网络,立冬始终是解码自然规律的重要密钥。在气候变化加剧的当代,重新审视这个古老节气的深层逻辑,或许能为构建人与自然的新型关系提供更多元的思想资源。当城市天际线逐渐模糊季节轮廓时,那些深植于农耕文明的生存智慧,依然在科技与传统的交汇处悄然生长。