了解节气小寒:藏在岁末的物候密码与养生智慧

- 2025-04-23

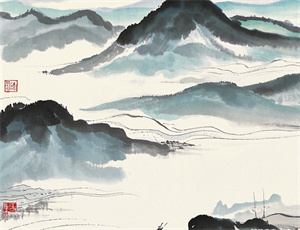

当北风裹挟着细碎的冰晶掠过枯枝,当霜花在玻璃窗上勾勒出冰裂纹理,二十四节气中倒数第二位的「小寒」如约而至。这个看似普通的节气名称背后,实则蕴藏着中国古代农耕文明对自然规律的深刻洞察。本文将从天文历法、物候特征、文化习俗、养生实践四个维度,深入解析这个常被忽视却至关重要的节气。

天文视角下的时空坐标

小寒的确定建立在精确的天文观测基础上。《月令七十二候集解》载:「小寒,十二月节。月初寒尚小,故云。」此时太阳黄经达285°,北半球进入全年最寒冷的阶段。现代气象数据显示,中国80%地区在小寒期间气温降至全年最低,这与古人「冷在三九」的谚语不谋而合。

- 历法演变:从周代「二至二分」到汉代完善二十四节气,小寒的定位反映了古代天文测量精度的提升

- 地域差异:黄河流域小寒早于大寒15天出现低温极值,长江流域则呈现相反规律

- 气候异常:厄尔尼诺现象导致近年小寒期间温度波动加剧,传统物候出现时序紊乱

自然界的精密信号系统

小寒三候「雁北乡、鹊始巢、雉始鸲」构成完整的生态响应链。鸿雁感知地磁变化开始北迁,喜鹊因光周期改变启动筑巢行为,野鸡则通过鸣叫调节群体热平衡。这些生物钟现象比温度计更能精准反映气候的阶段性特征。

| 物候现象 | 科学机制 | 现代验证 |

|---|---|---|

| 雁阵北飞 | 磁场感应蛋白引导 | 2022年鸟类追踪研究证实迁徙路线稳定性 |

| 树挂形成 | 过冷水滴结晶过程 | -20℃至-25℃为最佳成冰温度区间 |

文化基因中的生存智慧

各地在小寒期间形成的特殊习俗,实为应对严寒的生存策略。南京的「菜饭文化」将矮脚黄青菜、咸肉与糯米共烹,既满足高热需求又补充维生素;北方的「冰嬉」活动通过运动产生热量,同时增强群体凝聚力。这些传统在当代衍生出新的表现形式:

- 岭南地区将腊味饭改良为低盐版本

- 冰雪运动与现代健身理念结合

- 梅花观赏从园林拓展至生态旅游

中医理论的季节演绎

《黄帝内经》强调小寒养生需「去寒就温」,现代医学证实此时人体存在三大生理变化:基础代谢率提升12%-15%、血管收缩压平均上升8mmHg、免疫细胞活性降低30%。建议采用分层养护策略:

- 饮食:增加根茎类与黑色食材,如芋头、黑豆

- 起居:推行「推迟晨练法」,待日照充足再外出

- 情志:通过书法、茶道等静态活动调节冬季抑郁倾向

当城市霓虹与霜花交相辉映,小寒已悄然从古老的农耕符号演变为现代生活的生态指南。这个节气提醒我们:在暖气与空调构筑的恒温世界里,仍需保持对自然律动的敬畏与感知。正如《齐民要术》所言:「顺天时,量地利,则用力少而成功多。」