芒种节气的传说故事——藏在稻香里的天地密码

- 2025-04-23

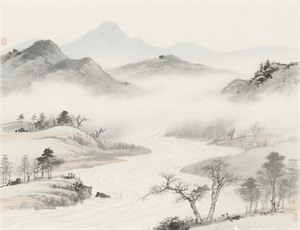

农历五月,空气中漂浮着麦穗的清香,长江流域的农人弯腰收割着金黄的麦浪。这个被称为"芒种"的节气,承载着中华农耕文明最精妙的智慧。古人在《月令七十二候集解》中记载:"五月节,谓有芒之种谷可稼种矣。"但鲜为人知的是,这个节气背后藏匿着三个维度的时空密码——天象、地理、人文的完美耦合。

一、星辰指引的农时密码

当太阳到达黄经75度时,北斗七星的斗柄指向东南方巳位。这个天文现象被细心的先民捕捉,演化成独特的物候体系:

- 初候螳螂生:湿润的稻田里,新孵化的螳螂开始捕食害虫

- 二候鵙始鸣:伯劳鸟在桑树枝头发出急促的啼叫

- 三候反舌无声:能模仿百鸟鸣叫的反舌鸟突然噤声

这些物候现象并非偶然,现代生态学研究发现,芒种期间气温稳定在22-28℃时,恰好形成农作物生长的"黄金温区"。古人通过长期观察,将天文运行与生物节律精准对应,构建起指导农耕的天然时钟。

二、地理版图的能量流动

从黄土高原到江南水乡,芒种时节呈现出迥异的耕作图景:

- 北纬34度线:关中平原的农人正在抢收冬小麦

- 长江中下游:农民同时进行早稻收割与晚稻插秧

- 云贵高原:梯田里开始种植耐寒的苦荞

这种地理差异源于太阳辐射的梯度变化。气象数据显示,芒种期间太阳直射点北移速度达到峰值,每向北1个纬度,农作物成熟期就相差3.7天。先民们因地制宜形成的"三夏"农事体系(夏收、夏种、夏管),本质上是对地球公转能量的精确捕获。

三、文化基因的深层编码

在浙江余姚的河姆渡遗址,考古学家发现了7000年前的碳化稻谷。这些沉睡的种子揭示着芒种文化的源起:

- 祭祀仪式:商周时期的"麦秋祭"演变为后来的安苗祭

- 饮食智慧 :江南地区的"青梅煮酒"暗含酸碱平衡的养生哲学

- 民俗符号:皖南地区的"泥塑耕牛"承载着对土地的敬畏

更令人惊叹的是《齐民要术》中记载的"九粮轮作法",其作物配比竟与现代生态农业的间作套种理论高度吻合。这些文化记忆,实则是千百年农耕实践的数据沉淀。

当无人机在智能农田喷洒生物制剂,当卫星遥感监测着作物长势,现代科技正以新的方式诠释着芒种的古老智慧。那些藏在节气里的天地密码,依然在指导着人类与自然对话的方式——这或许就是中华文明绵延不绝的深层逻辑:在顺应天时中创造,在敬畏自然中发展。