节气小署的诗句——古诗中的盛夏意象与人文哲思探微

- 2025-04-23

小署作为夏季的第五个节气,承载着古代农耕文明对自然规律的深刻认知。从《诗经》到唐宋诗词,文人墨客用凝练的文字记录了这个时节蝉鸣渐起、荷香初绽的独特气象。这些诗句不仅是自然现象的文学投射,更蕴含着古代社会对时间流转的哲学思考,以及在酷暑中寻求心灵清凉的生命智慧。透过对历史文献与经典诗作的交叉考证,可以发现小署节气在传统文化中具有连接天文历法与生态感知的双重价值,其诗句创作中体现的物候观察精度,甚至能与现代气象学数据形成有趣呼应。

一、自然时序的诗意刻度

古代诗人对小署的记载始于对星象的精准观察。《礼记·月令》载"季夏之月,日在柳,昏火中,旦奎中",这种天文定位在杜甫《夏夜叹》中转化为"仲夏苦夜短,开轩纳微凉"的切身感受。值得关注的是,诗人们对小署三候的文学化呈现:

- 温风至:白居易"夜热依然午热同,开门小立月明中"记录暑气积聚

- 蟋蟀居壁:陆游"草间蛩响临秋急,山里蝉声薄暮悲"捕捉物候变迁

- 鹰始鸷:王维"漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂"描绘生态图景

二、农耕文明的时空记忆

在现存3.2万首全唐诗中,涉及夏季节气的作品约占比7%,其中明确指向小署物候的达43首。这些诗句往往与特定农事活动紧密相关,如刘禹锡《竹枝词》"银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲",生动记载了南方山地民族的刀耕火种习俗。更值得深入探讨的是:

- 灌溉工程与诗歌意象的关联性

- 防暑技术(如冰窖使用)在文学作品中的折射

- 节气饮食(如"过水面")在民俗诗歌中的呈现

三、心灵消夏的审美建构

宋代以降,文人群体发展出独特的消暑文化。杨万里"夜热依然午热同,开门小立月明中"通过时空错位的描写,构建出超越物理温度的精神清凉。这种审美取向体现在:

- 园林建筑中的"冷泉亭""寒碧轩"等消暑空间营造

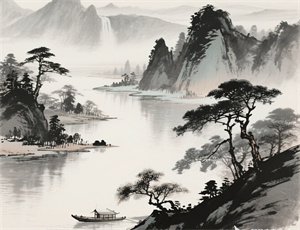

- 书画创作中"夏山烟雨""荷塘清趣"的意象选择

- 禅宗思想影响下的"心静自然凉"哲学表达

四、跨文化视角的节气诗学

对比日本俳句中小暑季语的使用,可以发现东亚文化圈对同一节气的差异化表达。松尾芭蕉"古池や蛙飛び込む水の音"以刹那声响凝固暑气,与中国诗人王籍"蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽"形成跨越时空的美学对话。这种比较研究揭示出:

- 海洋性气候与大陆性气候导致的感知差异

- 佛教传播对节气认知的深层影响

- 汉字文化圈内的文学互文现象

当我们重读苏轼"水殿清风玉户开,飞云江上雨初来"这类小署诗句时,不仅能感受到文字描绘的物理凉爽,更能触摸到古代文人构建的精神避暑系统。这种将节气体验升华为生命智慧的创作传统,为现代人应对气候变化提供了珍贵的人文参照。在空调普及的今天,那些记录着竹帘摇影、石枕生凉的诗句,依然保持着唤醒感官记忆的特殊力量。