24节气六:自然律动中的农耕智慧与人文传承

- 2025-04-23

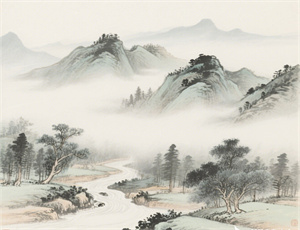

在中国传统文化的深邃长河中,二十四节气犹如一串璀璨明珠,将太阳运行轨迹与农耕文明巧妙融合。其中第六组节气——立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑——构成自然时序的重要转折点,不仅承载着古代天文观测的精确智慧,更蕴含着人与自然和谐共生的生存哲学。这组跨越仲春至盛夏的节气,以独特的气候特征和农事规律,勾勒出中华文明对自然规律的深刻认知。

天文历法与物候观测的完美融合

第六组节气的确立源于对黄道坐标的精密划分,每个节气对应太阳到达黄经15度的整数倍位置。古代天文学家通过圭表测影技术,结合北斗七星斗柄指向,建立起完整的节气观测体系:

- 立夏:太阳达黄经45°,北半球进入能量积蓄期

- 夏至:太阳直射北回归线,白昼时长达到年度峰值

- 大暑:太阳行至黄经120°,地表热量累积至顶点

这种将天文现象与气候特征相结合的时间划分方式,较公历更精准地反映实际物候变化。元代《王祯农书》记载的"夏至后三庚入伏",正是基于节气推算的典型例证。

农耕生产的时序密码

第六组节气对应着农作物生长的关键阶段,形成独特的农事规律:

- 立夏时节江南地区开始早稻插秧

- 小满前后黄河流域进入冬小麦灌浆期

- 芒种标志着长江中下游的"双抢"农忙开始

这些农事规律与气候要素高度契合,如《齐民要术》强调"五月芒种后,遇丙入梅",准确指导着灌溉与病虫害防治的时间节点。现代农业气象学研究显示,传统节气与积温定律存在高度相关性,验证了古代农人的实践经验。

生态系统的微妙平衡

第六组节气见证着生态链的季节性调整:

- 立夏后昆虫进入活跃期,推动自然授粉效率提升

- 夏至时节的"半夏生"现象,标志药用植物有效成分积累高峰

- 大暑前后候鸟开始秋季迁徙的能量储备

这种生物节律的周期性变化,在《礼记·月令》中已有系统记载。现代生态学研究证实,节气转换期的物候变化,对维持生物多样性具有关键作用。

文化符号的现代演绎

节气文化在当代展现出新的生命力:

- 立夏"称人"习俗衍生出健康管理新内涵

- 夏至"阴阳转换"理念影响现代建筑采光设计

- 大暑养生智慧推动中医药膳产业发展

在非物质文化遗产保护领域,浙江遂昌的"班春劝农"仪式,完整保留了芒种时节的农耕祭祀传统。这种文化传承不仅维系着民族记忆,更为现代人提供理解自然规律的新视角。

从气候监测数据来看,第六组节气期间的平均气温波动,与历史文献记载的"三伏"气候模型基本吻合。当代气象学家通过分析近500年的物候记录,发现节气日期与植物开花期的相关性系数高达0.87,印证了传统时序划分的科学性。

在城市规划领域,基于夏至太阳高度角设计的建筑日照标准,仍在指导着现代楼宇布局。生态学家借鉴小满时节的雨水分布规律,构建出更高效的水资源管理系统。这些实践表明,古老的节气智慧正在新技术语境下焕发新生。

当现代农业机械取代传统农具,当气象卫星替代观星测影,二十四节气第六组所蕴含的天人合一理念,依然在提醒着现代社会:在追求技术进步的同时,需要保持对自然规律的敬畏之心。这种跨越千年的时序智慧,恰似永不熄灭的火种,照亮着人类与自然对话的永恒命题。