6月13日是什么节气——探索仲夏时令的气候密码与民俗智慧

- 2025-04-23

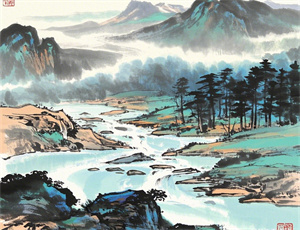

在二十四节气的流转中,6月13日处于芒种后期与夏至前夕的过渡阶段。这个特殊的时间节点承载着农耕文明的物候观察成果,既保留着"芒种忙种"的抢收抢种记忆,又预示着北半球白昼渐长的天文变化。从黄河流域到江南水乡,不同地域在这一时段呈现出差异化的自然景观与生产活动,折射出中国古人"观天授时"的生存智慧,以及节气体系对现代生活的持续影响。

一、节气框架下的时间定位

根据现代天文测算,太阳到达黄经75°时为芒种,约在每年公历6月5-7日交节;到达90°时为夏至,通常在6月21-22日。因此6月13日正处在两节气间的关键过渡期:

自然特征:

• 北方冬小麦产区完成收割

• 长江流域进入梅雨季节

• 华南地区早稻开始抽穗

此时全国气温分布呈现明显梯度,昼夜温差缩小,空气湿度普遍增大。

二、多维度的物候观测体系

古代文献《月令七十二候》记载该时段为"螳螂生,鵙始鸣,反舌无声",现代科学验证这些现象与气候变化的关联性:

生物活动规律:

- 节肢动物进入繁殖高峰(螳螂孵化)

- 候鸟完成迁徙(伯劳鸟北归)

- 两栖动物求偶行为减弱(蛙类停止鸣叫)

这些物候特征为古代农事提供精准参照,如江南地区根据蛙声强弱判断稻田需水量。

三、地域差异中的农耕实践

由于我国幅员辽阔,6月13日前后各地农事呈现鲜明对比:

北方旱作区:

- 黄淮平原进行玉米套种

- 黄土高原实施保墒耕作

- 东北黑土地开展大豆间苗

- 长江中下游抢插晚稻秧苗

- 珠江流域实施晒田控蘖

- 云贵高原预防稻瘟病爆发

四、气候变化的现代观测数据

近三十年气象资料显示,6月中旬呈现显著的气候演变趋势:

温度变化:

- 全国平均气温上升0.8℃

- 35℃以上高温日数增加2.3天

- 华北地区降水减少12%

- 江南梅雨期延长5-7天

这些变化促使现代农业调整种植结构与农时安排。

五、非物质文化遗产的活态传承

在节气文化保护方面,6月中旬各地保留着独特的民俗实践:

• 浙江湖州"开秧门"祭祀仪式

• 山东胶东"麦梢黄"面塑艺术

• 福建闽南"送梅雨"祛湿习俗

这些传统智慧与现代健康理念形成有趣呼应,如食补养生与气候适应的科学原理契合。

六、现代城市中的节气印记

节气文化在都市生活中展现出新的生命力:

商业领域:生鲜供应链的时令营销策略

健康管理:中医"冬病夏治"三伏贴时间计算

环境设计:建筑通风除湿的节气参照

北京奥林匹克公园的雨水收集系统,便运用了梅雨季降水预测数据进行容量设计。

当城市灯光遮蔽星空时,节气体系依然通过物候变化、气候规律、文化记忆等多重维度,在现代化进程中延续着天人合一的古老智慧。这种跨越时空的文化基因,既需要气象卫星的精准监测,也离不开田间地头的经验积累,更期待着当代人的创新诠释。