有关大雪节气的词赋——大雪节气诗词赏析与农事养生指南

- 2025-04-23

当北斗七星的斗柄指向壬位,北国银装素裹、南地寒潮初现时,二十四节气中最为凛冽的大雪节气如期而至。这个凝结着天地肃杀之气与人间温情的特殊时令,既在《月令七十二候》中被描述为"天地积阴,温则为雨,寒则为雪",又在历代文人笔下化作万千气象。从《诗经》"北风其凉,雨雪其雱"的质朴咏叹,到陆游"夜深知雪重,时闻折竹声"的细腻感知,再到现代科学对物候规律的精准把握,大雪节气始终是中华文明观察自然、体悟生命的独特坐标。

一、寒暑交割的物候密码

随着气温持续走低,自然界呈现三大典型特征:- 北方多数地区降雪量显著增加,积雪深度可达5-10厘米

- 南方出现"断崖式降温",日均温较立冬下降8-12℃

- 动物活动轨迹改变,东北虎进入发情期,黑熊开始冬眠

二、农耕文明的智慧结晶

传统农谚"大雪冬至雪花飞,搞好副业多积肥"背后,蕴含着深刻的生态智慧:在黄河流域,冬小麦进入越冬期,农民通过镇压麦田、覆盖秸秆等方式提高地温;江南地区则要"大雪不冻倒春寒",及时清理沟渠预防春汛。这种顺应天时的耕作制度,与《齐民要术》记载的"十二月,贮雪汁渍种,耐旱"的古法一脉相承。

三、天人相应的养生哲学

《黄帝内经》"冬三月,此谓闭藏"的养生理念,在大雪时节具象为:- 饮食宜温补:羊肉、山药、黑芝麻等食材使用量较平日增加40%

- 起居重保暖:亥时(21-23点)入睡符合阳气潜藏规律

- 运动讲适度:八段锦、太极拳成为热门选择

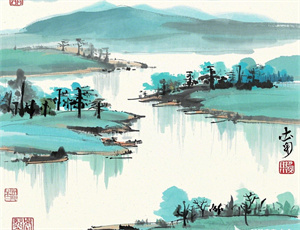

四、文学意象的时空对话

历代文人对大雪的咏叹,形成独特的审美谱系:唐代边塞诗中"忽如一夜春风来,千树万树梨花开"的壮美,宋代文人"坐看深来尺许强,偏于薄暮发寒光"的哲思,清代画家"冻合玉楼寒起粟,光摇银海眩生花"的写意,构成中华美学对冰雪意象的多维诠释。这些作品不仅记录着气候变迁的蛛丝马迹,更映射出不同时代的生存体验与精神追求。