有关24节气节日:自然律动与人文传承的千年密码

- 2025-04-23

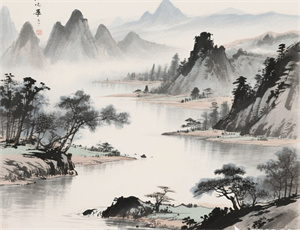

当春分的雨丝浸润江南岸,当冬至的暖阳洒满北国院,中国人总能精准感知时间的流转。二十四节气作为中华文明特有的时间坐标,不仅是指导农耕的天文历法,更是融合哲学智慧、民俗传统与生态伦理的文化体系。在城市化进程加速的今天,重读这份古人留下的"自然说明书",我们得以在科技文明与生态文明之间找到平衡支点。

一、时间智慧的双重维度

节气体系的形成始于黄河流域的物候观测,商代甲骨文中已出现"春""秋"等季节概念。至秦汉时期,通过圭表测影法精确测定太阳黄经,最终在《淮南子》中完成二十四节气的完整定型。这种时间体系展现出独特的双重特征:

- 科学维度:每个节气对应太阳在黄道上运行15°的精确划分,冬至、夏至的测算误差不超过两天

- 人文维度:惊蛰三候"桃始华、仓庚鸣、鹰化鸠"的物候描述,构建起诗意的自然认知框架

二、农耕文明的生态启示

在河北磁山遗址出土的粟作遗存证明,七千年前先民已掌握"春种秋收"的农时规律。汉代《四民月令》记载的"清明前后种瓜点豆",至今仍是北方农谚。节气指导的生态智慧体现在:

- 土地轮作制度:芒种与夏至间的"歇晌期",实现地力自然恢复

- 灾害预警机制:立秋后的"秋老虎"观测,预防突发性气候灾害

- 物种协同系统:雨水时节的"蛙始鸣"标志着益虫活跃期到来

三、文化基因的现代激活

2016年申遗成功后,节气文化迎来创新性发展。浙江遂昌的"立春鞭春牛"仪式融合AR技术重现,北京故宫推出"二十四节气主题壁纸"下载量突破千万。这种活化传承呈现出三个新趋势:

- 城市节气地标:上海天文馆建造1:1圭表装置,实现古今时空对话

- 健康养生体系:中医界将"冬病夏治"理论与三伏贴结合开发新疗法

- 教育实践课程:成都某小学开发"校园节气农场",学生亲手记录物候变化

四、全球视野下的文明互鉴

当法国葡萄酒庄园参照清明谷雨的降水规律调整灌溉系统,当日本设计师从秋分昼夜均平中获取建筑采光灵感,中国节气文化正在产生跨文明影响。这种传播不是简单的文化输出,而是基于:

- 气候变化的共同应对:节气物候数据为全球变暖研究提供历史参照系

- 生态伦理的价值共鸣:墨西哥原住民历法与节气体系存在"天人合一"的共通哲学

- 科技人文的平衡启示:硅谷工程师将"小满"的未满状态转化为产品迭代理念

在河南登封观星台遗址,元朝郭守敬改进的圭表仍在丈量日影。当智能手表开始推送节气提醒,这种古今交织的时间感知方式,恰似文明长河中的涟漪。从甲骨卜辞到卫星云图,人类对自然的理解工具在变,但那份敬畏与探索始终未改。或许这正是节气文化给予现代社会的最大启示:在追逐效率的时代,仍要为月亮圆缺留一方观测窗。