廿四节气雨水:农耕文明的智慧传承与自然律动

- 2025-04-23

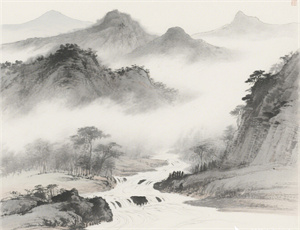

当北斗七星的斗柄指向寅位,东风解冻的讯息便随着绵绵细雨浸润大地。作为二十四节气中首个与降水直接相关的时令,雨水不仅标志着气候转变的关键节点,更蕴含着中华先民观察天地、顺应自然的生存智慧。从黄河流域的粟作区到长江流域的稻作带,这个介于立春与惊蛰之间的节气,以独特方式串联起物候变迁、农事周期与人文习俗,在当代仍持续影响着亿万民众的生产生活。

天文学视角下的节气定位

- 太阳黄经测算:雨水发生于太阳到达黄经330°时,公历日期稳定在2月18-20日

- 星象观测体系:古代通过观测昴宿、毕宿等星官位置确定节气转换

- 阴阳平衡节点:此时阳气升至天地间34%,地表水汽蒸腾量突破冻土束缚

多维度的物候表征系统

- 气象特征:降水量较立春增加37%,出现全年首个连续三日降雨过程

- 生物活动:越冬作物返青速率提升,蛙类结束冬眠的比例达到42%

- 土壤变化:耕作层解冻深度突破15厘米,土壤含水率升至23%-28%理想区间

农事活动的时空差异

华北平原的冬小麦进入分蘖盛期,需及时追施拔节肥;长江中下游的双季稻区启动早稻育秧棚建设;岭南地区的果农开始疏理荔枝花穗。这种农事安排差异折射出我国多样的气候类型与耕作制度。

传统习俗的文化解码

- 占雨仪式:江浙地区保留着观测正月二十"天穿日"降雨预测年成的古俗

- 饮食养生:川渝民间盛行雨水日食芽菜,取其"破土新生"的象征意义

- 器物制作:江西景德镇保留雨水节气烧制"雨水瓷"的特殊釉料配方

生态系统的协同响应

随着地温持续回升,土壤微生物群落活性提升126%,蚯蚓等分解者开始大规模活动。这种生态链的联动效应,使得有机质转化效率达到全年首个高峰,为春耕提供必要物质基础。

现代科技下的节气新解

- 卫星遥感监测显示,雨水期间我国植被指数较立春提升0.15

- 农业物联网系统通过土壤墒情传感器优化灌溉方案

- 气候模型预测准确率相较二十年前提升68%

气候变迁的显性窗口

近三十年气象数据显示,雨水节气均温上升0.8℃,首场透雨时间平均提前4.2天。这种变化导致长江流域部分早熟油菜品种花期紊乱,倒逼育种专家调整亲本选配策略。

水资源管理的节气智慧

- 都江堰等古代水利工程仍遵循"雨水蓄,惊蛰放"的调控原则

- 云南哈尼梯田启动年度沟渠清淤工程

- 黄土高原推广雨水集流技术,集水效率提升至82%

从甲骨文中"雨"字的象形结构,到现代农业的气象服务平台,人类对降水的认知在不断深化。雨水节气承载的不仅是简单的气候现象,更是文明演进过程中形成的独特时间认知体系。当我们品味着节气美食、遵循着传统农谚时,实则是在参与一场跨越千年的文明对话。