节气大雪有关的诗——古人如何描绘寒冬的浪漫与哲思

- 2025-04-23

节气大雪,作为二十四节气中标志着仲冬开始的重要节点,不仅承载着农耕文明对自然规律的深刻认知,更在历代文人墨客的笔下被赋予了丰富的诗意与哲思。从《诗经》的素朴咏叹到唐宋诗词的瑰丽意象,大雪始终是诗人们借景抒情、托物言志的重要载体。本文将通过梳理不同历史时期的经典诗作,探讨古人在大雪节气中如何将自然现象升华为文化符号,并由此映射出中华文明对时间、生命与宇宙的独特理解。

一、诗意的凝结:大雪意象的双重维度

在古典诗词体系中,大雪的意象呈现出鲜明的双重性特征:

- 自然属性的精准捕捉:杜甫《对雪》中"乱云低薄暮,急雪舞回风"以动态笔触勾勒出雪势的磅礴,王维"隔牖风惊竹,开门雪满山"则用静态构图展现雪后山林的静谧。

- 人文精神的投射升华:白居易《问刘十九》"晚来天欲雪,能饮一杯无"将雪景转化为友情的邀约,柳宗元"孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪"则借雪境暗喻士人的精神坚守。

二、时空的交织:节气与诗律的共振

大雪节气的周期性特征,促使诗人建立独特的时空感知体系:

- 时间维度上,陆游"夜深知雪重,时闻折竹声"通过听觉强化时间的绵延感

- 空间维度上,岑参"忽如一夜春风来,千树万树梨花开"以夸张手法突破物理空间限制

- 心理维度上,张岱《湖心亭看雪》"雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白"创造超验的审美空间

三、哲学的解码:雪境中的生命观照

大雪引发的深层思考在诗歌中形成三条认知脉络:

- 物我关系的重构:苏轼"人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥"将个体生命置于宇宙维度

- 永恒与瞬息的辩证:纳兰性德"别有根芽,不是人间富贵花"赋予雪花超越物质形态的精神品格

- 虚实相生的美学:马致远"灞桥雪"意象成为离别情感的经典转喻

四、文化的层积:从农谚到雅集的雪文化

围绕大雪形成的文化实践不断丰富其诗意内涵:

- 农事谚语"大雪冬至雪花飞,搞好副业多积肥"展现实用智慧

- 文人雅集中的"烹雪煎茶"活动衍生出《红楼梦》栊翠庵品茶等经典场景

- 宫廷礼仪中的"雪祭"仪式演变为民间"瑞雪兆丰年"的集体记忆

五、笔墨的嬗变:雪景书写的艺术演进

不同艺术形式对大雪的表现形成互文关系:

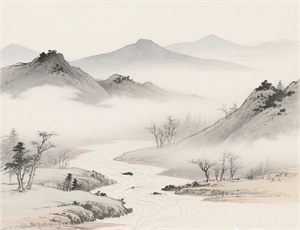

- 绘画领域:范宽《雪景寒林图》与诗歌"山舞银蛇,原驰蜡象"形成视觉与语言的对话

- 书法艺术:怀素《自叙帖》中飞白技法与雪飘意象产生美学共鸣

- 园林造景:西湖"断桥残雪"景观成为诗词创作的实体化注脚

当我们重读韩愈"白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花"这样的诗句,不仅能感受到古人面对自然时的诗性智慧,更能触摸到中华文化中那份将节气过成诗意的独特基因。这种通过大雪节气展开的文化叙事,至今仍在影响着现代人对季节更迭的感知方式与审美体验。