今日节气是几伏:三伏天时间表及养生建议深度解析

- 2025-04-23

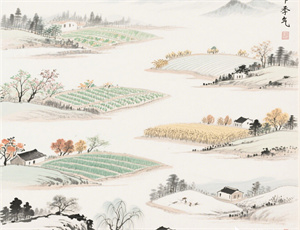

每当盛夏来临,“三伏天”便成为人们讨论的焦点。作为中国传统节气文化中独特的计时概念,三伏不仅代表着一年中最炎热的时段,更蕴含着古人观察自然规律的智慧结晶。本文将从天文历法、气候特征、民俗传统及现代健康管理等多个维度,系统解析三伏天的科学内涵与实用价值,为读者提供应对酷暑的全面指南。

一、三伏天的历法溯源与时间界定

三伏天的计算遵循干支纪年法中的“庚日”规律,具体包含以下要点:

- 初伏确立:夏至后第三个庚日作为起点

- 中伏长度:根据立秋前后庚日分布,可能持续10或20天

- 末伏定位:立秋后首个庚日开启末伏阶段

以2025年为例,初伏始于7月18日,中伏持续至8月7日,末伏则在8月17日结束。这种基于太阳黄经与地支相配的计算体系,体现了中国古代天文观测的精确性。

二、气候特征与物候现象

1. 典型气象表现

- 日均气温超过32℃的持续高温

- 空气相对湿度普遍高于75%

- 强对流天气频发,局地暴雨增多

2. 生物活动变化

田间蟋蟀停止鸣叫,蜻蜓低飞预示降雨,这些物候特征成为古代农事的重要参考。现代气象学研究证实,三伏期间副热带高压的稳定控制,是形成特殊气候的根本原因。

三、传统养生智慧的现代解读

中医典籍《黄帝内经》提出的“春夏养阳”理论,在三伏养生实践中得到充分体现:

- 饮食调理:羊肉汤补充阳气,绿豆汤清解暑热

- 穴位保健:足三里艾灸增强免疫力

- 作息调整:遵循“晚睡早起,与日俱兴”原则

现代医学研究发现,三伏贴敷可显著改善呼吸道疾病患者的免疫功能,其疗效与皮肤渗透给药机制密切相关。

四、跨地域气候差异应对策略

| 地域类型 | 气候特点 | 应对措施 |

|---|---|---|

| 南方沿海 | 高湿高热 | 重点防霉除湿,增加电解质补充 |

| 西北内陆 | 干热少雨 | 加强皮肤保湿,注意昼夜温差 |

五、现代城市生活调适方案

针对空调环境普遍化带来的“寒包火”症候群,专家建议采取分时段控温策略:

- 日间办公区域维持26-28℃

- 夜间睡眠阶段调高至29℃

- 每日保证2小时自然排汗时间

大数据分析显示,合理使用空气循环扇可使体感温度降低3-5℃,同时减少40%以上的空调能耗。

六、特殊人群防护要点

心血管疾病患者需特别注意以下风险指标:

- 连续三日平均体温波动超过0.5℃

- 静息心率持续高于日常基准值15%

- 血氧饱和度低于94%持续2小时

建议配备智能穿戴设备进行实时监测,当数据异常时立即启动降温措施。

七、农业生产关键管理技术

基于近十年气象资料,农技专家提出三伏田间管理新标准:

- 水稻实施夜灌昼排,控制水温在28℃以下

- 果园铺设反光膜,降低地表温度5-8℃

- 畜禽养殖采用水帘降温系统,湿度维持在60%±5%

实践表明,这些措施可使农作物产量提升12%-18%,畜禽存活率提高9个百分点。