24节气详细内容:自然时序与人文智慧的千年对话

- 2025-04-23

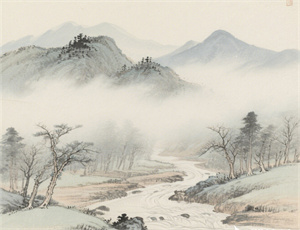

二十四节气是中国古代农耕文明的智慧结晶,承载着天文观测、物候规律与人文习俗的深度融合。这套时间认知体系以黄道坐标系为基础,将太阳周年运动轨迹划分为24个等分节点,精准揭示了地球公转过程中能量变化的本质规律。从立春时节的东风解冻到冬至时分的数九寒天,节气系统不仅指导着传统农业生产,更渗透在诗词歌赋、饮食养生、民俗庆典等文化维度,形成跨越三千年的自然哲学体系。在气候变迁与科技文明交织的当代,重新解读节气文化对理解生态平衡、传承文化遗产具有特殊意义。

一、时空坐标的文明烙印

公元前104年,《太初历》首次确立二十四节气天文定位标准,标志着中国历法体系的重大突破。古代天文学家通过圭表测量日影长度,结合北斗七星斗柄指向,构建起"两至两分"(冬至、夏至、春分、秋分)的核心框架。汉代《淮南子》完整记载节气名称,其空间划分暗合黄道十二宫原理:

- 每个节气对应太阳黄经15°的位移量

- 季节转换点误差控制在±1日以内

- 七十二候系统细化至五日一候

这种精准度在公元前2世纪达到世界领先水平,比欧洲类似历法早1600余年。元代郭守敬通过改进圭表结构,将节气测定精度提升至时辰级别,其《授时历》成为古代历法的巅峰之作。

二、天地人合的生态密码

2.1 天文现象的物理解读

地球23°26'的倾斜角导致太阳直射点南北移动,形成节气更替的物理基础。以夏至为例,北回归线地区正午太阳高度角达到90°,此时地表单位面积接收的太阳辐射比冬至日多40%。这种能量差异直接影响着:

- 季风环流的形成与移动

- 大气环流系统的季节转换

- 海洋暖流与寒流的交互作用

2.2 物候现象的生态链条

惊蛰时节的雷暴现象与地温回升存在直接关联,当地表温度持续超过10℃时,土壤中蛰伏的117种节肢动物开始苏醒。清明时节的"雨量线"向北推进至北纬35°,此时冬小麦进入拔节期,需水量达到450mm/公顷。古人观察到的"戴胜降于桑"(谷雨第三候)实为鸟类迁徙与桑树展叶期的生态同步现象。

三、文化基因的现代表达

节气系统在文学创作中衍生出独特的意象体系,唐代诗人元稹《咏廿四气诗》开创节气诗先河,宋代《梦粱录》记载着临安城"立春鞭牛"的官方仪式。饮食文化方面,立秋"贴秋膘"源自蛋白质存储的生物本能,冬至食饺则与人体阳气收敛规律暗合。

现代气象学研究证实,霜降前后清晨露点温度恰好处于0℃临界值,这与"草木黄落"的物候描述完全吻合。农业科技领域,基于节气开发的作物模型能准确预测水稻抽穗期,误差范围控制在±3天。

四、未来文明的传承革新

在气候变暖背景下,近三十年节气物候出现显著变化。北京地区的迎春初花期比二十年前提前11天,冬候鸟迁徙时间推迟9-15天。科技企业开发的智能节气系统,通过物联网传感器实时监测土壤墒情、空气温湿度等28项参数,为精准农业提供数据支撑。

节气文化正在突破地域限制,全球已有89个国家设立"中国节气"研究机构。联合国教科文组织将二十四节气列为人类非物质文化遗产,标志着这套古老体系正式进入人类文明对话的宏观叙事。