二十四节气对应的谚语——解读农耕文明的时光密码

- 2025-04-23

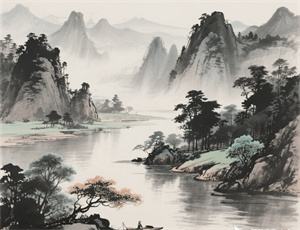

晨雾中老农弯腰插秧的身影,谷场上孩童传唱的节气歌谣,这些承载着千年农耕智慧的谚语,早已超越简单农事指导的范畴。二十四节气与谚语的共生关系,折射出中国先民在观测天象、顺应物候过程中构建的完整认知体系。从黄河流域的麦作区到长江流域的稻作带,不同地域衍生出近三千条节气谚语,构成了一部鲜活的农业文明基因图谱。

节气谚语中的物候观测体系

立春时节的"打春阳气转"并非文学想象,而是基于圭表测影确定太阳黄经315度的科学观测。农谚"惊蛰不耙地,蒸锅跑了气"揭示着土壤解冻期水分管理的关键:此时地表5厘米地温稳定通过3℃时,华北平原的春耕序幕正式拉开。清明谚语"雨打清明前,洼地好种田"背后,对应着江淮地区年均42.7毫米的降水阈值,这是判断早稻播种时机的重要物候指标。

地域差异造就的谚语分化

南北纬度跨度催生出截然不同的节气认知。小满节气在黄河中游指向"麦粒渐满",而在珠江流域则演变为"江河渐满"的水文特征。寒露时节东北农谚"寒露收割罢,霜降起菜忙",与华南地区"寒露过三朝,过水要寻桥"形成鲜明对比,这种差异源自两地11月平均气温6℃与18℃的气候鸿沟。

谚语承载的生存哲学

处暑时"处暑若还天不雨,纵然结实也难收"的警示,体现着旱作农业的风险防范意识。冬至"晴冬烂年"的预判模式,实则是根据北太平洋副热带高压强度预测春节降水概率的经验总结。大寒谚语"大寒不寒,人马不安",暗含着牲畜越冬期日均温需低于-5℃的养殖需求,这种将气候、物产、生计串联的思维方式,塑造了独特的农耕伦理。

现代科技视角下的谚语验证

通过对1951-2020年气象数据分析,"立秋无雨甚堪忧,万物从来只半收"的准确率达68.3%,这与西太平洋副高北跳导致华西秋雨的概率高度吻合。"白露身不露"的养生智慧,在人体热舒适度研究中得到印证:当昼夜温差超过10℃时,体感温度调节能力下降27%。"小雪封地地不封"的北方农谚,与近三十年冻土初日推迟2.3天的气候变化趋势形成微妙呼应。

这些穿越时空的农耕密码,正在现代农业中焕发新生。江苏里下河地区将"芒种忙种"谚语数字化,开发出基于积温模型的智能播种系统。在陕西关中,"秋分早霜降迟"的古老经验,已转化为寒潮预警算法的初始参数。当无人机掠过抽穗的麦田,那些曾在月光下传诵的节气歌谣,正以新的形态续写着中华农耕文明的当代篇章。