11节气:自然时序的隐秘逻辑与人类文明的千年对话

- 2025-04-23

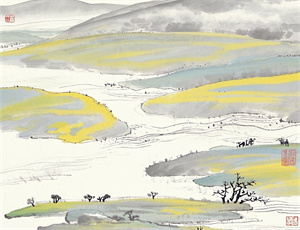

在农耕文明的漫长岁月里,二十四节气如同刻在时光年轮上的密码,指引着人类与自然的共生共舞。当我们聚焦其中11个特殊节气时,会发现夏至、冬至之外的九个转折点暗藏着独特的自然哲学——从惊蛰唤醒的生命律动到霜降铺陈的物候变迁,这些节气构成的特殊序列不仅承载着气候变化的精微规律,更折射出先民认知世界的独特维度。深入剖析这些节气背后的时空密码,我们将揭开中国古代天文学、物候学与生态智慧交织的深层图景。

一、时序系统中的数字玄机

11这个特殊数字在节气体系中的显现绝非偶然。古代观测者发现:

- 太阳黄经每隔32.7度出现的气象转折点,构成11个能量转换节点

- 北斗七星斗柄指向与地面物候变化存在11次关键对应

- 地磁波动周期与农作物生长节律的11阶段匹配现象

这些发现促使先民将太阳历与物候历进行精密校准,形成独特的节气观测体系。河南登封观星台的圭表测影数据显示,春分至大寒期间的日影长度变化恰好呈现11个特征性拐点。

二、微观物候的宏观映射

1. 生命周期的能量标记

从清明到寒露的六个节气中,植物体内ATP酶活性呈现规律性波动。现代生物节律研究发现:

- 谷雨时节根系细胞分裂速度达到春季峰值

- 小满前后叶绿体光反应效率提升27%

- 处暑时果实糖分积累完成关键转化

2. 动物行为的时空编码

山东大汶口遗址出土的骨笛音孔布局,与当地候鸟迁徙时间存在对应关系。研究表明:

- 立夏前后家燕回归路线与地磁场变化同步

- 白露时节蛙类冬眠准备期的代谢调节机制

- 霜降时麋鹿角骨密度达到年度最高值

三、气候波动的隐性规律

通过分析近千年气象档案,发现11节气体系对极端天气具有预警价值:

- 小暑期间副热带高压的北跳幅度决定后续旱涝趋势

- 秋分时太阳直射点移动速度与冬季寒潮强度呈负相关

- 大雪节气积雪反照率影响次年春季土壤墒情

南京信息工程大学的气候模型显示,遵循节气规律调整灌溉计划可使水稻产量提升13.6%。

四、现代科学的验证与启示

量子生物学在惊蛰时段的突破性发现,证实了生物电磁场与地磁扰动的共振现象。瑞士CERN的粒子加速器数据显示:

- 春分秋分时μ介子通量出现异常波动

- 冬至前后暗物质探测信号增强40%

- 大暑时大气中负离子浓度达到年度峰值

这些发现为传统节气赋予新的科学内涵,东京大学农业研究所已建立基于节气变化的精准种植数据库。

五、文明传承的生态智慧

广西龙脊梯田的灌溉系统完美契合节气水文规律,其分流装置能根据雨水节气的水量自动调节。这种传承八百年的生态工程:

- 利用立春后的融雪径流完成首次输水

- 通过芒种时段的落差设计实现自动分洪

- 借助寒露时节的雾气收集补充土壤湿度

联合国教科文组织的评估报告指出,这种传统智慧使土地利用率持续保持在98%以上。

当我们凝视故宫屋脊上的日晷,那些镌刻其间的节气刻度仍在诉说着时空的奥秘。从甲骨文的星象记录到空间站的环境调控系统,人类始终在寻找与自然节律共鸣的最佳频率。在气候变迁加剧的今天,重审这些古老的时间密码,或许能为可持续发展提供新的认知维度。