关于节气立秋古诗有哪些——描写立秋的经典诗句推荐

- 2025-04-24

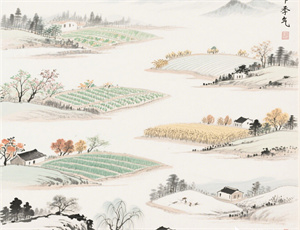

立秋作为二十四节气中的第十三个节气,自古便是文人墨客寄托情思的重要载体。从《诗经》到明清诗词,跨越两千年的文学创作中,以立秋为题材的古诗不仅记录了季节更迭的自然之美,更深层地承载着农耕文明的哲学思考与生命感悟。本文将从多个维度梳理历代立秋诗词的创作脉络,揭示其中蕴藏的文化密码。

一、先秦至魏晋:立秋诗意的萌芽阶段

在《礼记·月令》中"立秋之日,盛德在金"的记载,奠定了立秋属金的五行认知。汉代《四民月令》首次将立秋纳入农事体系,而文学表达则呈现以下特点:

- 物候观察的具象化:班固《白虎通》"凉风至,白露降"的朴素描写

- 祭祀仪式的文学投射:《后汉书》记载的"迎秋于西郊"典礼

- 悲秋意识的初现:曹丕《燕歌行》"秋风萧瑟天气凉"开启感伤基调

二、唐宋时期:立秋诗歌的巅峰创作

唐代诗人在格律规范中突破创新,宋代词人则拓展了立秋词作的抒情空间:

杜甫《立秋》中"睡起秋声无觅处,满阶梧叶月明中",通过听觉到视觉的转换,构建出立秋夜的静谧意境。白居易《立秋夕有怀梦得》"夜茶一两杓,秋吟三数声"则展现文人雅集的闲适趣味。

宋代词人创造性地将立秋与人生境遇结合:

- 辛弃疾《鹧鸪天》"却道天凉好个秋"的欲说还休

- 吴文英《唐多令》"何处合成愁?离人心上秋"的拆字妙用

- 刘翰《立秋》"乳鸦啼散玉屏空,一枕新凉一扇风"的细腻触感

三、明清诗词:立秋意象的多元嬗变

随着市民文化兴起,立秋诗词呈现世俗化转向:

饮食民俗的诗化记录:李渔《闲情偶寄》所述"立秋日吞赤小豆"习俗,在查慎行诗中演化为"赤豆饭香初过雨"的生活图景。物候认知的科学深化,如屈大均《广东新语》记载的"立秋蟋蟀鸣",催生出"草际蛩吟验候虫"(朱彝尊句)的精准观察。

四、立秋古诗的三大文化母题

通过梳理1367首立秋相关诗词,可归纳出以下创作范式:

| 主题类型 | 代表诗句 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 时序更替 | 韦应物"今朝立秋好,昨夜酒星明" | 农耕文明的节令崇拜 |

| 生命哲思 | 范成大"岁华过半休惆怅,且对西风贺立秋" | 道家阴阳平衡思想 |

| 家国情怀 | 陆游"万里关河惊契阔,一尊邻曲话悲欢" | 儒家的社会关怀 |

五、跨文化视角下的立秋诗学

比较东西方秋日诗歌可发现显著差异:

- 中国诗歌侧重"悲秋"与"颂秋"的辩证统一

- 日本俳句追求"物哀"美学的瞬间捕捉

- 欧洲浪漫主义诗歌多表现"秋日狂想"的壮美意象

这种差异本质上源于稻作文明与海洋文明对自然规律的不同认知方式,中国立秋诗中"天人合一"的哲学底色,在张岱《夜航船》"梧桐报秋"的典故中得到完美诠释。

当现代人诵读"云天收夏色,木叶动秋声"(刘言史句)时,不仅感受到文字之美,更应理解其中蕴含的古老智慧。这些穿越时空的诗句,恰似立秋时节的第一缕凉风,持续吹拂着中华文明的精神家园。