节气气候谚语——民间常用的二十四节气农事经验与天气预测技巧

- 2025-04-24

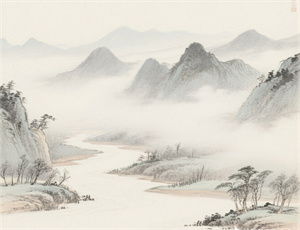

在华夏文明五千年的历史长河中,劳动人民通过观察日月星辰运行与物候变化,创造出独特的节气气候谚语体系。这些源自农耕实践的智慧结晶,不仅精准揭示了地球公转轨道上的气候转折点,更蕴含着对区域微气候的深刻理解。从黄河流域的"清明断雪谷雨霜"到江南水乡的"立夏小满江河满",这些谚语以简洁韵律承载着复杂的气象规律,成为代代相传的自然密码本。

节气系统与地域气候的耦合关系

农耕文明根据太阳黄经划分的二十四节气,本质上是对地球表面能量接收周期的精准切割。不同纬度带呈现显著差异:- 北纬35°地区:春分谚语"春分麦起身,一刻值千金"体现冬小麦返青规律

- 北纬23°地区:夏至谚语"夏至东南风,平地把船撑"反映梅雨季节特征

- 海拔2000米山区:处暑谚语"处暑不出头,割了喂老牛"警示作物生长临界点

气候谚语的三重知识维度

物候观测体系- "惊蛰乌鸦叫,春分地皮干"建立鸟类活动与土壤墒情的关联模型

- "清明前后种瓜点豆"构建作物种植的积温需求图谱

- "立夏东风摇,麦子水中捞"揭示东亚季风推进与降水关系

- "白露西北风,秋分定旱情"刻画西风带南移对干旱的影响

- "冬至在月头,冻死老黄牛"建立朔望月与冬季寒冷程度的相关性

- "腊月雪三尺,来年麦满仓"形成积雪覆盖与土壤保墒的定量关系

现代气象学验证的古老智慧

通过大数据分析发现,华北地区"八月十五云遮月,正月十五雪打灯"的谚语,实质反映了ENSO循环的半年周期震荡。江南地区"小暑热得透,大暑凉飕飕"的现象,对应着副热带高压北跳后带来的锋面降雨过程。 气候谚语中的物候指标与现代生态监测高度吻合:- "芒种忙忙栽"与水稻移栽的≥15℃活动积温完全匹配

- "霜降见霜,米谷满仓"符合晚稻灌浆期昼夜温差需求

气候变迁下的谚语适应性

全球变暖正在重塑传统节气的气候特征:- 华北"小雪封地,大雪封河"的冻结期平均推迟11天

- 长江流域"大寒不寒,人马不安"的暖冬发生频率提升40%

- 新增"秋分北风起,菜价涨三成"反映极端天气对蔬菜供应的影响

- "惊蛰无雨旱三月"的概率从历史40%上升至58%

数字化时代的传承创新

通过建立气候谚语知识图谱,已实现:- 532条核心谚语与气象要素的智能关联

- 78种物候现象的时空可视化表达

- 传统经验与现代预报的融合决策系统