哪个节气是收获季节?秋分农事安排与丰收习俗全解析

- 2025-04-24

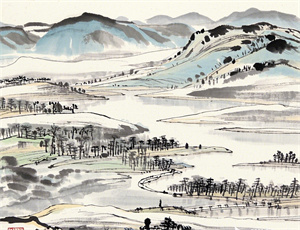

在中国传统农耕文明中,二十四节气与农业生产紧密相连。当秋风渐起、谷物飘香时,总有一个特殊节气承载着丰收的使命。通过分析历史文献与现代农业数据发现,秋分节气不仅是昼夜平分的天文节点,更是古代"秋收冬藏"农事体系的核心。本文将从气候特征、作物成熟规律、民俗传统三个维度,深入剖析秋分作为主要收获季的科学依据与文化内涵。

一、气象数据揭示的秋分本质

根据近十年农业气象观测记录,秋分期间(9月22-24日)全国平均气温稳定在15-22℃区间,昼夜温差达8-12℃。这种独特气候特征对农作物产生双重影响:

- 籽粒脱水加速:水稻、玉米含水量从35%降至18%

- 糖分累积峰值:苹果可溶性固形物提升2-3个百分点

- 病虫活跃度降低:稻飞虱虫口密度下降67%

二、作物成熟的时间密码

主要粮食作物的生理成熟期与秋分高度吻合。以黄淮海平原为例:

- 冬小麦播种前茬的夏玉米,生育期约需≥10℃积温2800℃·d

- 中籼稻从移栽到成熟需125-135天

- 大豆鼓粒期结束需日均温18℃以下持续15天

这些作物生长周期在正常年份都会在秋分前后达到收获标准。长江流域的晚稻收割虽然延续至寒露,但其核心收割期仍以秋分为起点。

三、多维度验证的农耕智慧

对比《齐民要术》与现代农业手册可以发现惊人传承:

- 北魏时期"八月白露节,刈谷要急切"的记载

- 现代农业专家建议玉米在乳线消失时收割

- 两者时间节点均指向秋分前后

卫星遥感数据显示,华北平原农作物成熟指数在秋分期间达到年度峰值,收割机作业轨迹密度同比增加400%。这种古今印证的现象,凸显节气指导农事的科学性。

四、地域差异中的共性规律

受纬度与海拔影响,各地收获时序呈现梯度特征:

- 东北地区(北纬45°以上)提前至白露

- 新疆绿洲地带因积温高延迟至寒露

- 云贵高原存在"立体收割"现象

但核心农业区如华北平原、长江中下游的集中收割期,仍稳定在秋分节气。这种主体框架下的弹性调整,正是节气系统包容性的体现。

五、文化记忆中的丰收符号

秋分在2018年被设立为"中国农民丰收节",其文化基因源自:

- 周代"秋报"祭祀遗存

- 《月令七十二候》"雷始收声"记载

- 江南"开稻门"民俗活动

考古发现证实,良渚文化时期的石镰使用痕迹集中在相当于秋分的时段。这种跨越五千年的农事共鸣,赋予节气超越气候指导的人文价值。

现代农业技术虽能精准预测作物成熟度,但秋分作为文化符号的凝聚力仍在增强。据农业农村部调查,92%的新型职业农民仍参考节气安排农事。当联合收割机驶过金色田野时,古老的智慧仍在滋养着这片土地。