24节气之处暑古诗——经典诗词赏析与传统文化意蕴探微

- 2025-04-24

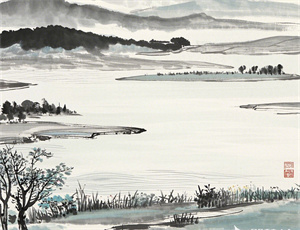

处暑作为二十四节气中第十四个节气,标志着炎夏渐退、秋意初显的物候转折。历代文人墨客以诗笔记录此时节特有的自然景观与生活场景,在《全唐诗》《宋词三百首》等典籍中留存着百余首处暑题材作品。这些诗词不仅展现着古代农耕文明的时间智慧,更折射出中国人特有的自然观与生命哲学。

一、处暑物候的文学呈现

古代诗人敏锐捕捉到处暑时节特有的自然现象,在《月令七十二候集解》记载的"鹰乃祭鸟""天地始肃""禾乃登"三候基础上,衍生出丰富的创作意象:

- "处暑无三日,新凉直万金"(苏泂)展现气候突变带来的体感差异

- "草间蛩响临秋急,山里蝉声薄暮悲"(白居易)记录虫鸣声的时序变化

- "离离暑云散,袅袅凉风起"(白居易)描绘云气流动的空间形态

二、诗作中的时空维度

处暑诗词常构建双重时空结构:横向的地理空间与纵向的历史维度交织,形成独特的审美场域。以陆游《处暑后风雨》为例:

- 现实空间:"疾风驱急雨,残暑扫除空"展现临安城的暴雨场景

- 心理空间:"但得暑光如寇退,不辞老境似潮来"投射人生迟暮的感慨

- 历史空间:"因思吴江船,万顷具冰雪"勾连太湖的往昔记忆

三、文化符号的深层意涵

处暑诗词中反复出现的特定意象,承载着超越字面的文化密码:

- 梧桐叶落:"梧桐一叶落,天下尽知秋"(陶宗仪)象征时间感知的普世性

- 新凉体验:"新凉直万金"(苏泂)暗含对稀缺性价值的思考

- 蝉蜕隐喻:"蝉到吞声尚有声"(黄景仁)暗示生命形态的转化哲学

四、农耕文明的记忆载体

宋代《东京梦华录》记载的处暑祭祖习俗,在诗词中转化为对农事活动的关注:

- 范成大《四时田园杂兴》记述"处暑余三日,高原满禾黍"的丰收景象

- 查慎行《处暑后作》描写"平畴嘉穗九秋同,犹有微云护晚菘"的田间管理

- 乾隆御制诗"处暑宜晴农谚好,西成有望万方同"反映节气与政教的关系

五、审美范式的现代启示

处暑诗词在当代仍具有现实意义,其展现的"天人合一"思维为现代人提供:

- 对抗气候焦虑的自然疗愈:"心闲身自在,暑退觉秋新"(张嵲)的生活智慧

- 理解生物节律的认知框架:"四时更代谢,悬象迭卷舒"(陶渊明)的循环时间观

- 重构城市生态的美学参照:"池上秋又来,荷花半成子"(白居易)的微生态系统

这些跨越千年的诗句,如同处暑时节拂过田畴的凉风,既保存着先民观察自然的精确眼力,更蕴含着调节身心节奏的生命智慧。在气候变化加剧的今天,重读这些凝聚着东方智慧的处暑诗词,或许能为构建现代生态伦理提供新的思考维度。