大雪:冬藏之韵与自然智慧

- 2025-04-24

仲冬时节,北斗七星的斗柄指向壬位,北半球迎來全年阴气最盛的大雪节气。作为二十四节气中第21个时令节点,大雪不仅标志着降水形态的转变,更蕴含着华夏先民对自然规律的深刻认知。《月令七十二候》记载"大雪,十一月节,至此而雪盛也",此时黄河流域可见"鶡鴠不鸣,虎始交,荔挺出"的物候特征。

从天文维度解析,太阳黄经达255度时地球公转轨迹与大气环流形成特殊夹角。此时北极涡旋南压,西伯利亚高压持续增强,冷空气南下频率较立冬增加47%。气象数据显示,我国北方地区此期间日均气温已降至-5℃至-8℃区间,积雪深度可达15厘米以上。

物候演变呈现三层递进规律:

• 初候:寒号鸟停止鸣叫

• 二候:猛虎开始求偶

• 三候:兰草根系萌发新芽

这种生物节律印证着"阴极阳生"的易学智慧,动物交配与植物萌芽预示着阴阳转化的临界点。

农耕文明在此节气形成独特生存智慧:

• 北方窖藏技术:利用-5℃恒温环境储存蔬果

• 江南腊味制作:配合干燥西北风自然脱水

• 黄河流域冬灌:通过冻融作用改良土壤结构

这些传统技艺至今仍在现代农业中发挥重要作用。

民俗活动映射出地域特色差异:

- 华北地区盛行"大雪补冬",以当归羊肉汤温补

- 江浙沪讲究"小雪腌菜,大雪腌肉",制作周期精确至21天

- 岭南民间保留"大雪卜年"习俗,通过观察冰晶形态预测丰歉

南宋诗人陆游"大雪江南见未曾,今年方始是严凝"的诗句,生动记录当时气候特征。

现代气候学研究揭示,近三十年大雪节气均温上升0.8℃,初雪日每十年推迟1.2天。这种变化直接影响冬小麦安全越冬,迫使农业部门调整传统"瑞雪兆丰年"的种植策略。生态学家建议参照古法构建弹性农业系统,例如恢复北方"雪窖"储水技术,将冬季降雪转化率为春耕用水。

中医理论强调此时段应"去寒就温",子午流注学说指出申时(15-17点)膀胱经当令,宜进行足部药浴促进阳气生发。现代医学证实,暴露于10℃以下环境超过2小时,人体末梢血管收缩强度增加32%,这为传统"大雪进补"提供科学注脚。

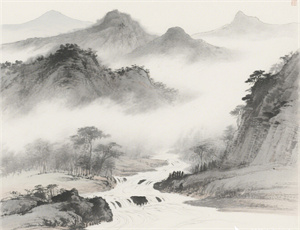

在文化传承层面,大雪节气衍生出独特艺术形态。明代《雪景寒林图》运用"积粉法"表现雪粒质感,敦煌文书P.2721卷记载"大雪舞"的肢体语言符号。这些文化遗产为研究古代气候与艺术关联提供珍贵样本。

当城市霓虹与古老节气相遇,现代人开始重新诠释大雪的当代价值。气象大数据与物联网技术结合,实现积雪深度毫米级监测;区块链技术应用于农产品溯源,让传统冬藏智慧焕发新生。这种古今对话,恰恰印证着二十四节气系统的永恒生命力。