24节气清明介绍|节气与人文融合的千年智慧

- 2025-04-24

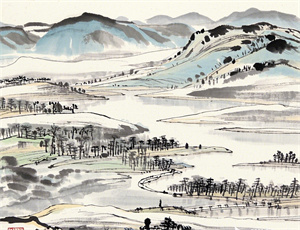

当北斗七星的斗柄指向乙位,太阳黄经达15°时,中国二十四节气中的清明便如约而至。作为唯一与传统节日重合的节气,清明承载着自然规律与人文情感的双重意蕴。在春分与谷雨之间,这个兼具自然与人文特质的特殊节点,既见证了农耕文明的智慧结晶,也折射出中华文化对生命循环的深刻认知。

清明节气体系的三重维度:

- 天文历法:精确的太阳黄经观测与北斗定位系统

- 物候特征:桐始华、田鼠化鴽、虹始见的三候规律

- 农耕指导:春耕春种的关键时间坐标

从《周礼·春官》记载的"仲春以木铎修火禁于国中",到《淮南子·天文训》确立的完整节气体系,清明作为农事历法核心节点的地位历经三千年演变。考古发现显示,殷商时期的甲骨卜辞已出现对"清明风"的观测记录,印证了先民对物候规律的精准把握。

节气习俗的生态智慧:

- 寒食禁火:源自周代"改火"制度的生态恢复机制

- 插柳戴柳:植物汁液的驱虫防疫功能与春阳护佑象征

- 青团制作:艾草药理价值与春季养生的完美结合

唐代诗人白居易笔下"乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭"的场景,揭示了这个节气蕴含的生死哲学。宋代《梦粱录》记载的"官员士庶俱出郊省墓"习俗,则展现了儒家伦理与自然时序的深度融合。这种将追思先人与踏青赏春相结合的文化实践,构建了独特的生命认知体系。

现代视角下的清明价值重构:

- 气候科学:清明期间大气环流转换对农业的影响机制

- 环境保护:传统祭扫方式向生态文明的转型路径

- 文化传承:节气IP在当代社会的创新表达模式

据中国气象局1981-2020年气候数据显示,清明时节全国平均气温稳定通过10℃线,降水概率增加至28.5%。这种气候特征直接影响着华北冬小麦拔节、江南早稻播种等农事活动,印证着古人"清明前后,种瓜点豆"的农耕经验至今仍具现实指导意义。

在城市化进程加速的当下,清明习俗正经历着创造性转化。二维码墓碑、云祭扫等新形态的出现,既保留了慎终追远的文化内核,又解决了现代社会的空间限制。这种传统与现代的对话,为节气文化的可持续发展提供了新思路。

当我们在清明时节凝视抽新的柳枝,既是在观察自然界的生命轮回,也是在体验中华文明对时空秩序的特殊理解。这种跨越千年的节气智慧,仍在为现代社会提供着处理天人关系的珍贵启示。