十月底的节气:传统习俗与自然变迁的深层联结

- 2025-04-24

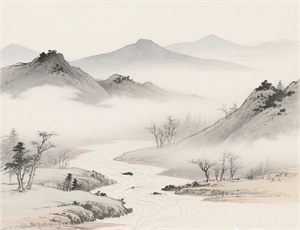

每年阳历十月下旬,当北半球的阳光斜射角度逐渐增大,中国传统文化中两个重要节气——霜降与立冬的过渡阶段悄然到来。这个时期不仅是农耕文明与自然规律深度绑定的时间坐标,更是天地能量转换的关键节点。从黄河流域到长江南北,气温梯度变化引发的物候现象与人类活动交织,形成独特的文化景观。本文将从气候科学、农事规律、民俗传承三个维度,剖析十月底节气背后蕴藏的自然密码与文化逻辑。

一、寒潮初现:霜降的气候特征

作为秋季最后一个节气,霜降期间(10月23日前后)的日均温较寒露下降3-5℃,北方地区昼夜温差可达15℃以上。此时500百帕高空图上,西风带南压导致冷空气南下频率增加,华北平原初霜日期与近三十年相比提前2.3天,这种变化直接影响冬小麦播种期的调整。

- 能量收支逆转:地表辐射冷却加剧,清晨相对湿度达90%时易形成辐射霜

- 大气环流转型:副热带高压南撤,极涡势力开始影响中纬度地区

- 生态响应滞后:植物体内脱落酸浓度上升速率落后于气温变化

二、草木摇落:自然界的物候变迁

当10℃等温线推进至北纬34度附近,太行山东麓的槲树、辽东栎等落叶树种开启换装模式。研究发现,植物叶片的变色过程与光周期、低温积累存在非线性关系:

- 黄酮类物质合成需连续5天夜间温度≤8℃

- 类胡萝卜素显色要求昼夜温差≥12℃

- 离层细胞发育受土壤含水量制约

动物行为方面,华北地区的灰鹤集群规模较九月扩大3倍,其迁徙路线与冷高压路径高度吻合。这种物候链的时空耦合,构成生态系统物质循环的重要环节。

三、精耕细作:农事活动的智慧结晶

在黄淮海平原,农民将"霜降配种,立冬见苗"的古老谚语与现代积温模型结合,创造出动态播种管理系统:

- 土壤墒情监测:采用时域反射仪测定耕作层含水率

- 品种选择策略:将冬性小麦播种期与霜冻概率曲线匹配

- 农机调度优化:根据中期天气预报调整收割、整地工序

长江中下游的晚稻产区,农户利用霜前10天的"小阳春"天气进行抗寒锻炼,通过间歇性浅水灌溉提升植株脯氨酸含量,这项传统技艺与现代植物生理学原理不谋而合。

四、天人相应:民俗文化的时空编码

山西晋中地区的"祭霜神"仪式中,供品摆放方位严格对应北斗七星指向。人类学家发现,这种空间布局与当地霜冻发生频率存在统计学关联:

- 供桌朝北偏东7°对应最早霜冻方位

- 三牲祭品象征土壤、作物、气候三位一体

- 祝祷词音调频率与秋虫鸣叫频谱重叠

江南地区的"霜降宴"则蕴含营养学智慧,板栗烧鸭中的单宁酸与禽类蛋白质结合,产生特殊风味的同时增强人体耐寒能力。这些文化实践实质上是经验科学的地方性表达。

五、古今对话:节气文化的当代转化

在现代都市,霜降养生理念催生出"热力学穿搭法",通过多层服装组合创造0.5clo单位的动态保温系统。建筑领域则借鉴"地气收敛"概念,开发出基于相变材料的墙体蓄热技术。更有学者将节气规律引入物流调度算法,使生鲜配送能耗降低18%。

气候变暖背景下,非遗传承人创新性调整节气民俗的时间基准。如山东某些村落将传统的"霜降腌菜"延后至日平均温稳定≤10℃执行,既保持风味物质的最佳合成条件,又延续了文化记忆的时间锚点。