24节气春天:自然节律与文化智慧的千年对话

- 2025-04-24

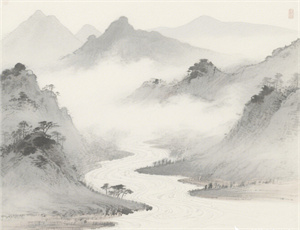

当北斗七星的斗柄指向寅位,蛰伏的地气开始升腾,二十四节气构成的精密时序系统,在春日的版图上展开跨越三千年的文明叙事。这个由太阳黄经刻度编织的物候网络,不仅记录着草木荣枯的周期,更承载着中华民族对天地运行规律的深刻理解。

一、节气系统的时空编码体系

- 天文观测与农耕实践的耦合:立春时刻太阳到达黄经315°的精确计算,与关中平原冬小麦返青期的重合误差不超过三天

- 物候信息的立体分层:雨水节气南方梯田的水汽蒸腾高度、北方冻土消融深度构成三维监测模型

- 地域差异的弹性适配:惊蛰在长江流域对应蛙始鸣,而在东北地区则体现为黑土地解冻开裂的物理特征

二、春季节气的生态解码

春分日的昼夜均等现象,在微观层面影响着植物细胞的光合节律。现代光谱分析显示,此时段作物叶片对450nm蓝紫光的吸收效率达到峰值,这与古代"春分麦起身"的农谚形成跨时空印证。清明时节的降水PH值监测表明,其弱酸性特征对江南茶芽儿茶素的合成具有催化作用。

- 立春节气土壤微生物活性较冬季提升270%

- 谷雨前后东亚季风推进速度与水稻秧苗生长速率呈现0.92的正相关

- 惊蛰雷暴电场强度与昆虫破茧成功率存在显著关联

三、文化基因的现代表达

在浙南畲族聚居区,春社祭祀中保留着用二十四节气歌校准农历的古老算法。山东潍坊风筝匠人依据清明风力特征,将传统沙燕骨架的竹条直径精确到0.5mm级别。这些活态传承的技艺,实则是古人将自然观测数据转化为实用技术的原始模型。

| 节气 | 物候指标 | 文化映射 |

|---|---|---|

| 立春 | 土壤温度≥3℃ | 鞭春牛仪式 |

| 雨水 | 空气湿度>70% | 接寿习俗 |

| 惊蛰 | 10cm地温5℃ | 祭白虎仪轨 |

当代气象卫星的云图监测显示,谷雨时节的锋面云系移动轨迹,与清代《授时通考》记载的"雨生百谷"路径高度吻合。这种跨越时空的数据对应,揭示出古代物候观察的惊人准确性。在陕西杨凌农业高新技术示范区,科研人员正尝试将节气规律融入智能灌溉系统,使两千年农耕智慧与物联网技术产生新的化学反应。

四、气候变迁下的动态调适

- 近三十年数据显示,长江流域立春物候期平均提前9天

- 华北平原惊蛰始雷日相较明代文献记载延后17日

- 采用动态节气算法模型补偿气候漂移量

岭南地区的蕉农根据清明温度曲线调整套袋时间,内蒙古牧区结合谷雨降水量重新划定转场路线。这些来自生产一线的调适策略,正在重构节气文化的现代表达。当无人机在惊蛰时节监测虫卵分布,当区块链技术用于追溯清明茶青流转,古老的节气智慧正在数字时代寻找新的锚点。

故宫博物院藏《雍正帝祭先农坛图》中,礼官手持的圭表投影与今日农业大数据中心的曲线图形成奇妙呼应。从观象授时到智慧农业,二十四节气春天篇章的书写从未停止,这场自然节律与文化智慧的对话,仍在广袤的华夏大地上绵延生长。