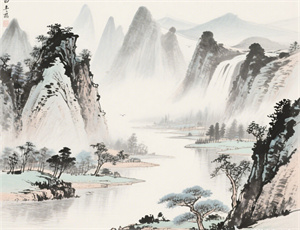

春天的六个节气古诗——节气文化与诗意的千年共鸣

- 2025-04-24

春回大地之际,中国古代历法将三个月的光阴细化为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨六个节气。这不仅是农耕文明的计时智慧,更成为文人墨客笔下永恒的诗意符号。从《诗经》到唐宋诗词,诗人们以精妙的笔触捕捉节气物候的细微变化,将自然规律与人文情怀交织成跨越时空的艺术图景。本文将通过典籍考据与文本细读,探寻古诗中六个节气呈现的独特意象体系及其文化隐喻。

一、节气体系与农耕文明的双向建构

二十四节气作为太阳历的具象化表达,其划分标准源自黄河流域的天文观测:

• 立春以太阳到达黄经315度为始,对应《月令》"东风解冻"的物候记载

• 清明节气确立于汉代,《淮南子》明确其"斗指乙"的天文定位

• 唐代僧一行通过圭表测算,将节气精度提升到午正时刻

这种科学观测与农业生产深度绑定,催生出独特的节气诗歌范式。白居易《立春日酬钱员外》中"柳色早黄浅,水文新绿微"的描写,精准对应《齐民要术》记载的北方春耕时序。

二、节气意象的诗歌嬗变

六个春季节气在古诗中形成差异化的意象集群:

- 立春:解冻东风(孟郊《春雨后》)、土牛迎春(苏轼《减字木兰花》)

- 雨水:膏泽润物(杜甫《春夜喜雨》)、鸿雁北归(韦应物《观田家》)

- 惊蛰:雷动虫启(范成大《惊蛰家人子辈为易疏帘》)

值得注意的是,宋代开始出现节气与节俗的深度融合。陆游《春雨》中"小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花",将雨水节气与临安城的花市传统完美糅合,开创了都市节气诗的新维度。

三、时空感知的诗学转换

诗人通过对节气物候的捕捉,创造出独特的时空感知方式:

王维《春日与裴迪过新昌里》中"桃红复含宿雨,柳绿更带朝烟",以清明时节的视觉层次构建三维空间;而黄庭坚《谷雨》诗"未知东郭清明酒,何似西窗谷雨茶",则通过节气饮食的对比完成时间维度的折叠。

这种时空处理手法在元代得到理论化总结。方回《瀛奎律髓》专设"节序类",强调节气诗应"即景体物,得之天趣",其评点范梈《立春日》"气变青阳律,光含白玉京"联,特别赞赏天文意象与人间气象的有机融合。

四、文化记忆的符号沉淀

在六个春季节气的诗歌传承中,某些意象逐渐固化为文化符号:

- 清明与寒食的仪式叠合,形成杜牧"清明时节雨纷纷"的集体记忆

- 谷雨采茶习俗催生梅尧臣"枪旗冉冉绿丛园,谷雨初晴叫杜鹃"的经典范式

- 惊蛰雷鸣演变为张元干"忽闻天公霹雳声,禽兽虫豸倒乾坤"的政治隐喻

这些符号在明清时期发生雅俗分流,既有文徵明《谷雨试茶图》的文人雅趣,也见《帝京景物略》记载的立春鞭牛民俗。乾隆御制《惊蛰》诗"坤宫半夜一声雷,蛰户宏开透碧埃",则将节气意象提升到帝王叙事的层面。

从甲骨文"春"字的草木破土造型,到现代诗人笔下的节气新咏,六个春季节气如同六枚文化芯片,存储着中华民族观察自然、理解生命的智慧密码。当我们在杨万里"柳梢绿小眉如印,乍暖还寒犹未定"中感受立春的乍暖还寒,在陆游"世味年来薄似纱,谁令骑马客京华"里体会清明的人生况味,完成的正是一场穿越千年的文化共振。