下半年节气画:时光诗笺中的自然哲思

- 2025-04-24

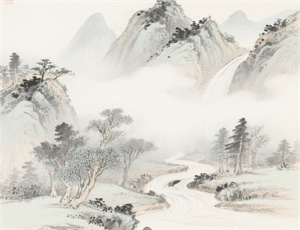

当夏末的蝉鸣渐弱,天地在《下半年节气画》的笔触中开启新的轮回。从立秋的初凉到冬至的极寒,二十四节气的后半程承载着农耕文明的生存智慧与东方美学的时空观照。艺术家以水墨为媒,将物候更迭、星象流转凝练成视觉符号,在方寸之间构建起人与自然对话的精神场域,揭示出时间维度下生命律动的深层密码。

节气时序:跨越千年的生存图谱

霜降时节的枯荷残叶、白露凝结的草叶银珠,在宋代《七十二候图》中已形成固定意象。下半年节气画通过“三候五日为一气”的精准分割,将秋收冬藏的生产节奏转化为艺术语言。立秋贴中的梧桐落叶预示暑气消退,寒露册页里的鸿雁南迁暗合物候规律,这种科学观察与诗意表达的双重编码,正是农耕文明对自然规律的敬畏与顺应。

- 物候符号系统:菊花象征秋分,梅花对应冬至,形成跨地域的文化共识

- 色彩情绪谱系:从处暑的赭石暖黄到大雪的靛青留白,色谱随阳气衰减渐变

- 空间叙事逻辑:立轴形制暗合天地人三才,手卷展开模拟节气线性流动

阴阳哲学:水墨媒介的时空演绎

在《月令七十二候》古本中,立冬的“地始冻”通过枯笔飞白呈现,大雪的“鹖旦不鸣”借由画面留白传递寂寥。水墨的浓淡干湿与阴阳消长形成完美映射:秋分画面常现昼夜均分的对称构图,冬至则多用圆形窗景暗示阳气初生。这种媒介特性与哲学观念的深度咬合,使节气画超越简单记录,成为阐释宇宙规律的视觉哲学。

当代重构:数字时代的节气新语

现代艺术家在《秋声赋》动态版画中植入光敏材料,使处暑到霜降的光影变化实时投射于画面;故宫《紫禁城的节气》系列通过AR技术,令寒露时节的铜鹤在手机屏幕振翅欲飞。这种传统符号与科技媒介的碰撞,正在重塑节气文化的传播维度:

数据可视化层面:将太阳黄经度数转化为色彩参数,建立节气色卡数据库

交互体验层面:开发节气主题的沉浸式光影装置,模拟不同时令的温湿度体感

教育传播层面:利用3D打印复刻古代农具模型,构建节气文化的实体认知系统

生态启示:节气智慧的现实投射

小雪封地、大寒酿春的循环理念,在当代生态艺术中焕发新意。巴黎气候峰会的《节气预警图》用古画形式呈现冰川消融速度,京都庭院中的“枯山水节气景箱”通过砂纹变化警示物候紊乱。这种古老智慧与现代危机的对话,提示着节气文化不仅是审美对象,更是解读生态密码的密钥。