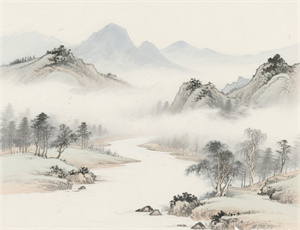

二十四节气小寒的意思与自然时序的深层联结

- 2025-04-24

在冬日的凛冽中,小寒节气悄然到来。作为二十四节气中的第二十三个节气,小寒不仅标志着气候变化的转折点,更蕴含着中国古代农耕文明对自然规律的深刻认知。每年公历1月5日前后,当太阳到达黄经285°时,天地间开始进入全年最寒冷的阶段。从气象学视角观察,此时东亚大陆受蒙古冷高压持续影响,冷空气活动频繁,昼夜温差进一步扩大,为后续大寒的极寒天气埋下伏笔。

天文历法与物候特征

《月令七十二候集解》记载:"小寒,十二月节。月初寒尚小,故云。"古代天文学家通过圭表测影,精确计算出太阳运行轨迹的变化。此时段呈现三大典型物候:

- 雁北乡:候鸟感知阳气萌动开始北返

- 鹊始巢:喜鹊衔枝构筑新巢

- 雉始鸲:野鸡发出求偶鸣叫

农耕文明的生存智慧

黄河流域的农谚"小寒大寒,冻成冰团"生动反映了先民的观察经验。在传统农事中,此时需要完成:

- 冬小麦的田间镇压保墒

- 果树主干的涂白防冻

- 蔬菜大棚的加固维护

中医养生的时空维度

《黄帝内经》强调"冬三月,此谓闭藏",小寒时节的养生需遵循"藏精固本"原则。具体实践包括:

- 辰时(7-9点)晒背补充阳气

- 戌时(19-21点)足浴温通经络

- 饮食增加黑豆、核桃等补肾食材

文化符号的多维演绎

从北宋《东京梦华录》记载的"腊八御寒"习俗,到清代宫廷的"消寒会",小寒节气衍生出丰富的文化形态。在文学领域,陆游"小寒初渡梅花岭"、元稹"莫怪严凝切,春冬正月交"等诗句,既描绘了自然景象,又暗含对生命循环的哲思。当代城市生活中,节气文化正以新的形式延续,例如冬季温泉养生旅游的兴起,本质上是传统智慧与现代需求的创造性结合。

当我们站在科技文明的视角回望小寒节气,不仅能感受先民观察自然的精度,更能体悟其中蕴含的天人合一思想。这种将天文、气候、物候、农事、养生融为一体的知识体系,为现代人理解生态规律提供了独特的认知框架。在气候变化的全球背景下,重新审视节气文化的深层价值,或许能为可持续发展提供新的启示路径。