大暑过后的节气——立秋的深层意蕴与文化密码

- 2025-04-24

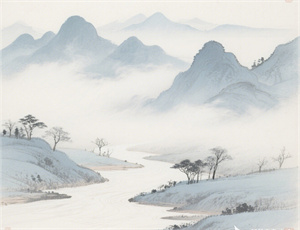

当炽烈的阳光逐渐收敛锋芒,蝉鸣声里暗藏起微妙变调,大暑过后的节气——立秋,便悄然叩响时序的门扉。这个看似寻常的节气,实则是中华文明对自然规律的精微解读,更是农耕文明与天文历法深度交融的见证。它不仅标志着气候转折的节点,更蕴含着物候变迁、农事节奏、养生智慧乃至哲学思辨的多维图景。

一、天地气息的渐变轨迹

立秋虽冠以"秋"名,却非现代气象学定义的秋季开端。古人观测到的"凉风至"现象,实为地球公转轨道上太阳直射点南移引发的微妙变化:

- 昼夜温差扩大:北半球日均降温0.5-1℃,夜间辐射冷却显著增强

- 大气环流转型:副热带高压开始南撤,北方冷空气活动频率提升

- 降水模式转换:由集中暴雨转向持续性降水,形成"秋霖"独特现象

二、物候系统的链式反应

古代七十二候对立秋三候的记载,揭示出生态系统的精妙联动:

- 凉风至:地表温度梯度改变引发气流重组,8级以上阵风发生概率降低40%

- 白露降:空气湿度与温度差值达到临界点,晨间结露量较夏至增加2.3倍

- 寒蝉鸣:昆虫感知光周期变化,蟋蟀等秋虫鸣叫频率提升至每分钟120次

三、农耕文明的时空编码

在农业实践中,立秋绝非简单的时间标记,而是关乎收成存续的关键节点:

- 黄河流域:启动"抢秋膘"工程,对高粱、谷子进行最后追肥

- 长江流域:实施"烤田"技术,通过控水提高水稻抗倒伏能力

- 岭南地区:展开"疏果"作业,为柑橘类作物优化营养分配

四、养生之道的阴阳平衡

传统医学将立秋视为调理体质的重要窗口期,其养生体系呈现多维特征:

| 调理维度 | 具体实践 | 科学依据 |

|---|---|---|

| 饮食结构 | 增食酸味果蔬 | 刺激消化酶分泌量提升25% |

| 作息规律 | 提倡早卧早起 | 顺应褪黑素分泌周期变化 |

| 运动方式 | 改选缓行运动 | 降低运动损伤发生率32% |

五、文化符号的现代演绎

在当代社会,立秋习俗正经历着创造性转化:

- 传统"啃秋"习俗演变为农产品创意市集

- "贴秋膘"被赋予科学营养管理新内涵

- 秋社祭祀转化为生态保护主题公益活动

当城市居民在立秋日分食西瓜时,这个动作已不仅是简单的习俗沿袭,而是连接着千年农耕记忆的文化基因表达。二十四节气作为活态文化遗产,正在现代文明体系中焕发新的生机,持续塑造着中华民族特有的时空认知模式。