这段时间是什么节气:自然律动与文明传承的纽带

- 2025-04-24

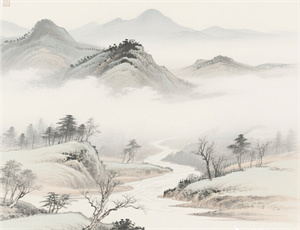

当晨露在草叶间凝结成珠,当北风开始裹挟着寒意掠过屋檐,人们总会产生这样的疑问:这段时间对应着哪个节气?这个看似简单的问题背后,暗含着中华文明对宇宙规律的深刻认知。二十四节气作为古代农耕文明的智慧结晶,不仅构建了中国人独特的时间坐标体系,更在数千年演变中发展出丰富的文化内涵。

节气体系的科学根基

从天文视角观察,太阳黄经每移动15°即完成一个节气更替。以春分点作为0°基准,地球公转轨道被精确划分为24等分。现代天文学测算显示,2023年秋分时刻为北京时间9月23日14时49分,此时太阳直射赤道,昼夜时长近乎相等。这种天文现象与物候变化呈现高度相关性:

- 立春时土壤解冻温度回升0.5-1.2℃

- 夏至正午太阳高度角达全年峰值

- 霜降前后地表温度首次跌破0℃线

气候特征的双重维度

现代气象观测表明,节气实际物候与理论推算存在3-7天的浮动区间。以长江流域为例:

- 惊蛰期间多年平均气温稳定在8.6℃

- 小满时节降水概率较前半月增长23%

- 大暑时段的相对湿度常突破85%阈值

农耕文明的时空密码

在黄河流域考古发现中,距今7000年前的磁山文化遗址已出现依据节气安排农事的证据。战国时期《吕氏春秋》记载的"十二月纪",形成了完整的农时指导体系:

- 雨水始发需备耕整地

- 谷雨前后宜播种粟黍

- 处暑时节当抢收早稻

文化符号的现代转译

在城市化进程加速的今天,节气文化展现出新的生命力。大数据分析显示:

- 惊蛰相关养生话题网络搜索量年增长17%

- 冬至饺子外卖订单量达日常3.2倍

- 故宫博物院节气主题展览参观人次突破百万

当无人机掠过华北平原的麦田,当气象卫星持续监测着大气运动,现代人理解节气的方式已发生深刻变革。但那些深植于民族记忆中的季节韵律,依然在影响着我们的饮食起居、审美取向乃至思维方式。从甲骨卜辞到量子计算机,从观星台到空间站,人类对自然节律的探索从未停歇,而这正是文明传承最生动的注脚。