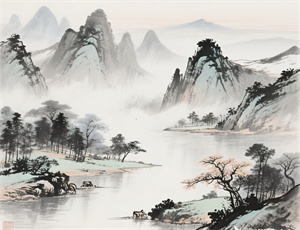

二十四节气大暑的介绍:盛夏极热期的自然规律与人文智慧

- 2025-04-24

作为二十四节气中的第十二个节气,大暑标志着夏季高温的巅峰。每年公历7月22日至24日,太阳到达黄经120度时,我国大部分地区进入全年最炎热阶段。这个节气不仅是自然气候的转折点,更蕴含着古代农耕文明对天文、物候的深刻认知,以及劳动人民在长期实践中积累的生存智慧。

一、大暑的气候特征与自然观察

从气象学角度分析,大暑期间我国主要受西太平洋副热带高压控制,下沉气流导致云量减少、太阳辐射增强。典型特征表现为:

- 日均气温普遍超过32℃,极端高温可达40℃以上

- 昼夜温差缩小至全年最小幅度

- 局部地区午后强对流天气频发

- 长江中下游进入集中伏旱期

1.1 三候现象的深层解读

古人将大暑分为三候,其观测对象具有重要科学价值:

- 腐草为萤:萤火虫幼虫在枯草中孵化,反映湿热环境对生物活动的影响

- 土润溽暑:土壤含水量达到峰值,揭示地表水汽循环规律

- 大雨时行:季风气候下暴雨频发,体现大气环流的季节特征

二、传统习俗的生态智慧

应对酷暑的劳动实践中,形成了具有生态适应性的民俗体系:

2.1 饮食调理系统

- 广东地区食用仙草冻,利用其天然凝胶特性补充电解质

- 福建沿海流行荔枝蘸酱油,平衡果糖引发的燥热反应

- 江浙"晒伏姜"习俗,通过日光催化增强生姜药用价值

2.2 建筑降温技术

传统民居的防暑设计包含多项物理原理:

- 徽派建筑的马头墙构造形成空气对流通道

- 岭南镬耳屋的灰塑装饰具有隔热防晒功能

- 北方四合院的深出檐设计控制阳光入射角度

三、现代视角下的节气价值

在气候变化背景下,大暑的当代意义呈现多维延伸:

3.1 农业生产指导

- 双季稻区需完成早稻抢收与晚稻插秧的衔接

- 北方棉田进入花铃期,需加强病虫害防治

- 设施农业需启动遮阳降温系统预防热害

3.2 健康管理启示

现代医学研究验证了传统养生法的科学性:

- 午间避暑可降低心脑血管疾病发作风险

- 绿豆汤中的多酚类物质具有抗氧化作用

- 竹席的天然纤维结构利于体表散热

四、物候变化的生态指示

大暑期间生物活动呈现显著特征:

| 观测对象 | 现象特征 | 生态意义 |

|---|---|---|

| 蟋蟀 | 聚集屋檐下鸣叫 | 地表温度超过适宜生存阈值 |

| 蜻蜓 | 低空集群飞行 | 大气湿度接近饱和预示降雨 |

| 茉莉 | 进入盛花期 | 光周期反应达到生殖生长阶段 |

这个承载着千年智慧的节气,正在现代科技赋能下展现出新的生命力。从气象卫星的精准预测到智能温控系统的普及,人类对自然规律的理解和运用不断深化。而那份敬畏自然、顺应天时的文化基因,依然在指导着我们实现人与环境的和谐共生。大暑节气如何防暑降温养生方法推荐