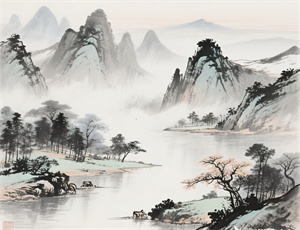

农历四月一与小满节气:农耕文明的时间密码

- 2025-04-24

在农历四月初一前后,中国大部分地区迎来夏季第二个节气——小满。这个时间节点不仅是太阳到达黄经60°的天文标志,更蕴含着古代农耕社会对自然规律的深刻认知。从《月令七十二候集解》"四月中,小满者,物致于此小得盈满"的记载,到现代农田里抽穗灌浆的小麦,时间与物候在此交汇,勾勒出华夏文明独有的节气智慧。

农历与节气的精准耦合

古代历法家通过圭表观测日影长度,发现每年阳历5月20-22日间,太阳直射点北移引发物候突变。将这一固定太阳周期嵌入农历体系时,便形成"四月节,小满"的特殊对应关系。由于农历存在闰月调节,四月初一实际对应阳历日期在5月上旬至6月初波动,但通过"无中气置闰"法则,确保了小满始终位于农历四月范畴。

农耕活动的时空坐标

小满时节承载着关键农事指令:

- 北方麦区:冬小麦进入乳熟期,需防范"小满不满,麦有一险"的干热风

- 长江流域:水稻移栽须遵循"小满插秧正当时,芒种插秧分早晚"

- 蚕桑产区:江南地区延续"小满动三车"传统,同步启动丝车、油车、水车

物候观测的三重维度

古代物候学家将小满分为三候:

- 苦菜秀:菊科植物普遍开花,成为饥荒年代重要食物补充

- 靡草死:喜阴植物开始枯萎,反映日照强度与湿度的微妙平衡

- 麦秋至:冬小麦成熟在望,形成"四月麦浪五月黄"的景观梯度

地域文化的差异表达

在珠江三角洲,小满与"龙舟水"降雨峰值重合,催生"小满大满江河满"的防汛智慧;而在黄土高原,此时正值"麦梢黄,女看娘"的探亲习俗,展现农时与人伦的深度绑定。这些文化现象实则暗含各地气候区划的细微差别:

降水阈值线:小满期间800毫米等降水量线北推至淮河沿线

积温分界:10℃活动积温达到2000℃·日,满足水稻分蘖需求

生态智慧的现代启示

现代农业气象数据显示,近三十年小满期间中国北方升温速率达0.38℃/10年,导致冬小麦成熟期平均提前4.6天。这种变化促使农学家重新审视古农谚的适应性,例如"小满赶天,芒种赶时"在现代品种改良背景下,需结合积温模型进行动态调整。传统节气正在与精准农业技术深度融合,形成新的时空管理范式。

从敦煌壁画中的麦收场景到现代农业卫星遥感监测,农历四月一承载的时间智慧持续焕发生机。当无人机掠过泛起微波的麦田,传感器记录下的灌浆数据,与千年前《齐民要术》记载的"麦候"观察,在时空中形成跨越文明的对话。