关于24节气大暑的作文——盛夏酷热养生与农事活动指南

- 2025-04-24

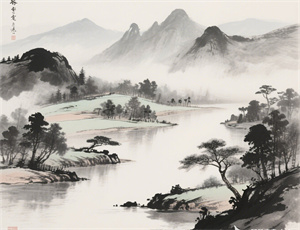

大暑,作为二十四节气中阳气最盛的节点,承载着中国古代农耕文明对自然规律的深刻认知。每年公历7月22日至24日,当太阳到达黄经120度时,炽热的阳光直射北回归线以北区域,地表温度持续攀升。这个节气不仅是气候变化的标志,更是人与自然互动关系的缩影。在现代化进程中重审大暑的文化内涵,我们发现其背后蕴含着农业时序、生态平衡、养生智慧等多重价值体系。

一、大暑的文化溯源与气候特征

《月令七十二候集解》记载:"大暑,六月中。暑,热也,就热之中分为大小,月初为小,月中为大。"此时中国多数地区进入"上蒸下煮"模式,华北平原出现"桑拿天",长江流域形成"火炉"气候。气象数据显示,大暑期间全国平均气温可达28-32℃,极端高温区域突破40℃。古人通过观察三候变化——"腐草为萤""土润溽暑""大雨时行",构建起完整的物候观测体系。

大暑农事活动的南北差异

- 南方双抢作业:早稻收割与晚稻插秧同步进行,形成"晨起割稻午插秧"的劳动场景

- 北方抗旱保墒:玉米进入抽雄吐丝期,需实施"三水两肥"管理策略

- 特色经济作物:岭南荔枝采收、江南莲藕采挖、中原棉花整枝形成地域性农事图谱

二、传统养生智慧的现代解读

中医典籍《黄帝内经》强调"春夏养阳",大暑养生注重"以热制热"。民间流传的"三伏贴"疗法,实则暗合现代医学冬病夏治原理。当代营养学验证,古人在此时节推崇的绿豆汤、冬瓜茶等饮品,富含电解质和抗氧化物质,能有效调节高温下的体液平衡。

饮食调养的四大要点

- 补充优质蛋白:鸭肉、鳝鱼等平性食材的摄入比例

- 增加矿物质:苦瓜、番茄等富钾蔬菜的科学搭配

- 控制冷饮摄入:避免脾胃阳气损伤的量化标准

- 水分补充节奏:少量多次的饮水时间表设计

三、节气文化的生态启示

在城市化进程加速的今天,大暑节气提醒我们重新审视人与环境的关系。古建筑中的穿堂风设计、庭院中的遮阴绿植配置,无不体现着先辈应对高温的生态智慧。现代城市热岛效应研究中,传统"天井纳凉""水榭避暑"的空间营造手法,为建筑设计提供了新的思路。

当代社会的节气传承创新

- 农业物联网系统与节气农谚的数据化对接

- 气候预测模型对"大暑暴雨"规律的精准把握

- 非物质文化遗产中的防暑降温技艺数字化保护

当城市霓虹与乡野萤火在大暑之夜交相辉映,这个传承千年的节气仍在诉说着天人合一的古老哲学。从田间劳作的汗水到实验室的温度曲线,从竹榻蒲扇到智能空调,人类始终在寻找与酷暑共处的平衡点。这种跨越时空的对话,正是中华文明生生不息的生命力见证。