春分下一个节气是什么——清明传统习俗与气候变化的关系探析

- 2025-04-24

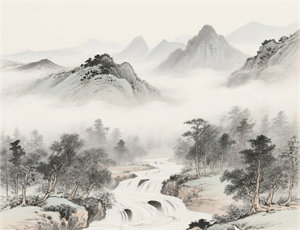

当昼夜均分的春分节气过去后,大地迎来全年最富诗意的节气——清明。作为春季的第五个节气,清明不仅是二十四节气中唯一兼具节日属性的特殊节点,更是中国传统文化的重要载体。从天文历法角度观察,清明标志着太阳到达黄经15度,此时北半球昼夜温差逐渐缩小,雨水增多,万物进入高速生长期。这个承前启后的节气既承载着慎终追远的祭祀传统,又蕴含着顺应天时的农耕智慧,其文化内涵与自然规律的交织展现出独特的东方哲学。

节气交替中的自然密码

清明作为春分后的首个节气,其确立遵循着严密的天文观测体系。古人通过圭表测影发现,冬至后的第105天,正午日影长度缩减至特定刻度,此时北斗七星的斗柄指向正东偏南15度的方位,正是农耕文明判断播种时机的重要节点。现代天文学验证,此时太阳直射点持续北移,北半球接收的太阳辐射量较春分增加约12%,这种能量变化直接推动着物候变迁。

- 气温跃升曲线:气象数据显示,清明期间日均气温较春分上升3-5℃,华北平原解冻线北移200公里

- 降水模式转变:南方进入"清明时节雨纷纷"的锋面雨季,北方则迎来首场透雨

- 物候标志事件:桐始华、田鼠化鴽、虹始见的三候现象构成生物气候学的精准坐标

农耕文明的时序坐标

在农事历法中,清明占据着承上启下的枢纽地位。长江流域的"清明浸种"传统,将水稻播种与地温回升精确对应;黄河流域的"清明种瓜"习俗,则暗合土壤解冻深度达到种植要求的自然规律。现代农业观测证实,此时10厘米地温稳定通过12℃的天数比例达78%,为种子萌发提供最佳条件。

- 冬小麦进入拔节期,日均生长速度提升至1.2厘米

- 果树完成花芽分化,授粉成功率与空气湿度呈正相关

- 土壤微生物活性增强,氮素转化效率提高40%

文化记忆中的生态智慧

清明祭祀活动与自然规律存在深层契合。寒食禁火习俗实则暗合春季防火的生态需求,扫墓培土传统具有固土防蚀的实际效用。民俗学家发现,传统祭品"青团"采用的艾草汁,恰是清明前后药效成分最高的草本植物,这种时令饮食智慧至今仍在江南地区延续。

- 踏青活动的生物节律:人体血清素水平在此时段提升15%,与光照时长增加同步

- 插柳习俗的防疫功能:柳树汁液中的水杨苷成分具有天然抗菌作用

- 风筝放飞的气象原理:稳定的地转偏向力形成适宜风筝起飞的上升气流

气候变迁下的节气演化

近三十年的物候观测显示,清明节气呈现明显的气候位移特征。樱花花期平均提前9天,冬候鸟北迁时间较二十年前提早两周,这些变化促使农耕传统作出适应性调整。气象学家指出,我国东部地区清明期间降水强度近十年增强17%,这种变化正在重塑传统的"清明农耕图"。

- 长江流域早稻播种期调整为清明后5-7天

- 北方果园防霜冻措施延长至谷雨前后

- 传统清明茶采摘标准新增温度湿度双指标

在当代城市生活中,清明节气被赋予新的时代内涵。都会区推出的"云祭扫"服务,既传承文化记忆又适应城市生态;社区推广的清明植被认养计划,将传统踏青转化为可持续的环保实践。这些创新形式展现着古老节气强大的文化韧性,见证着农耕文明智慧在现代社会的创造性转化。