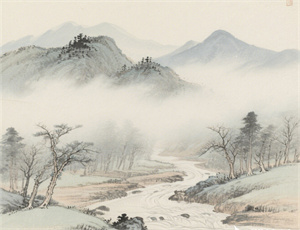

二十四节气雨水寓意——解读自然馈赠与人文智慧的深层联结

- 2025-04-24

作为二十四节气中的第二个节气,雨水不仅标志着自然气候的转折,更承载着中华文明对天地规律的深刻认知。从黄河流域先民观察鸿雁北归的物候现象,到江南地区"七九河开"的农事经验,雨水节气在农耕文明中始终扮演着催动万物复苏的关键角色。这个兼具自然属性与文化符号的时令节点,既蕴含着太阳黄经达330°时的天文意义,又折射出人类顺应天时的生存哲学,其背后复杂的生态链结与人文隐喻值得深入探究。

一、农耕文明中的生命密码

在《月令七十二候》的记载中,雨水节气对应"獭祭鱼""鸿雁来""草木萌动"三候,这种物候观察体系精准揭示了北半球温带地区的生态节律:

• 地表解冻引发的土壤墒情变化,使冬小麦返青需水量提升40%

• 长江流域早稻育秧对10℃以上持续积温的依赖

• 华北地区"春雨贵如油"谚语背后的降水概率统计

这些自然规律催生了独特的农事体系,如四川盆地的"抢墒播种"、胶东半岛的"压青施肥",都体现着对雨水时空分布的精准把握。

二、文化符号的多维阐释

雨水在传统文化中常被赋予三重象征意义:

生机之源:《淮南子》将雨水列为"天地相合"的产物,道家典籍中"上善若水"的哲学思辨在此具象化

秩序象征:《礼记·月令》规定孟春之月"祀山林川泽",形成以雨水为节点的祭祀时序

道德隐喻:《齐民要术》将适时降雨视为仁政体现,衍生出"甘霖""时雨"等政治修辞

这些文化建构在民间演化为具象习俗,如客家人的"接雨水"制药、徽州地区的"开秧门"仪式,形成跨越千年的文化记忆链。

三、生态智慧的现代表达

现代气象学研究显示,雨水节气期间东亚大气环流发生显著调整:

• 西风带槽脊活动频率增加32%

• 南海季风开始影响华南地区水汽输送

• 华北平原出现首场透雨的概率达67%

这种科学认知与传统物候经验形成奇妙呼应。当代生态农业实践中,江苏农科院的"节气灌溉模型"正是基于雨水物候数据,使水稻用水效率提升18%。

四、民俗记忆中的水韵图谱

围绕雨水形成的民俗体系呈现地域分化特征:

饮食习俗:岭南"祛湿粥"、关中"罐罐茶"、闽南"雨水茶"等食补传统

生产禁忌:鲁西南"雨日不砻谷"、湘西"忌动土"等地方性知识

文学意象:从杜甫"好雨知时节"到现代散文中的"雨丝情愁"

这些文化实践构建起完整的水资源认知系统,其中湘南瑶族的"分水碑"制度,更是古代社区水资源管理的活态标本。

五、气候变化下的节气重构

近三十年物候观测数据显示,雨水节气呈现显著的气候变异:

• 华北初雨日每十年提前2.3天

• 长江中下游"桃花汛"强度增加15%

• 西北地区雪线上升导致的融雪补给变化

这种改变正在重塑传统的节气认知体系,催生出"新农时算法"和"弹性耕作制度"等应对策略,体现了古老智慧与现代科学的融合创新。

当江南的烟雨浸润茶山新芽,当塞北的融雪渗入待耕的垄沟,雨水节气始终在自然节律与人文创造的交响中,续写着文明与土地的永恒对话。这种跨越时空的深层联结,不仅是中华文化基因的重要片段,更为当代生态文明建设提供着历久弥新的启示。