南方冬至节气:岁时流转中的温暖密码与人文镜像

- 2025-04-24

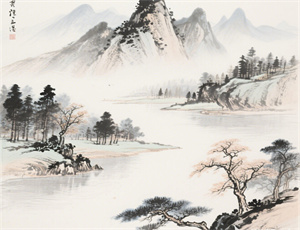

当北半球进入白昼最短的时节,中国南方正经历着独特的节气嬗变。冬至不仅是一个天文时点的标注,更是一场跨越千年的文化盛宴。岭南的腊味飘香与江南的糯米清甜交织,闽粤的冬祭烟火与湘赣的围炉夜话共鸣,共同勾勒出北回归线以南地区特有的节气图景。这个看似寻常的阴阳转换节点,实则蕴藏着农耕文明的生存智慧、宗族社会的伦理秩序,以及现代都市人重构传统的精神诉求。

一、阴阳嬗变中的地理特质

- 太阳黄经的南方叙事

相较于北方冬至的严寒肃杀,北纬23°26'以南地区仍保持着10℃以上的均温。这种特殊气候塑造了"冬节大如年"的节庆基调,使得祭祀、宴饮等户外活动得以延续。 - 季风与地形的双重协奏

武夷山脉对冷空气的阻隔,南海暖湿气流的持续补给,形成独特的"无冬区"。福州三坊七巷的桂花冬至仍在绽放,珠江三角洲的渔民延续着"冬至捕,春分晒"的作业周期。 - 物候现象的时空切片

岭南地区"蚯蚓结"的延迟现象,长江中下游"麋角解"的提前发生,构建出有别于中原的物候谱系。这些细微差异成为地方农谚的重要观测依据。

二、礼俗传统的多重维度

1. 宗族社会的仪式剧场

潮汕地区的"冬祭"至今保留着三牲五鼎的完整礼制,祠堂香案上的"冬至圆"象征着家族圆满。这种集体记忆的展演,实则是宗法制度在当代的柔性延续。

2. 饮食符号的文化编码

- 苏州冬酿酒:遵循古法"九月九日造,冬至开坛"的时令对应

- 客家糯米糍:太极图状的馅料分布暗合阴阳平衡理念

- 泉州"冬节丸":以红白两色对应《周易》"天地交泰"之说

3. 民间信仰的在地转化

闽南"补冬"习俗中,药材炖品的选择依据《黄帝内经》"冬三月,此谓闭藏"的养生理念,而"烧塔仔"仪式则融合了古代火崇拜与驱寒禳灾的现实诉求。

三、现代性冲击下的节俗重构

- 城市空间的节庆移植

广州CBD的冬至灯光艺术展,将传统"数九消寒"转化为沉浸式数字体验。上海弄堂里的智能汤圆机,实现古法工艺的标准化生产。 - 代际认知的差异图谱

青年群体通过冬至主题汉服巡游重构文化认同,"Z世代"创造的冬至电子祭祖平台获得百万用户。这些行为解构了传统的仪式边界。 - 生态意识的觉醒轨迹

部分社区推行"无烟冬祭",用LED荷花灯替代纸钱焚烧。有机农场的冬至市集,将节气饮食与低碳生活理念深度融合。

四、节气经济的商业解译

深圳某品牌将冬至元素融入轻食研发,推出低糖七彩汤圆系列,三个月实现千万级销售额。电商平台的冬至文化周边销量年增长达240%,其中智能数九打卡器成为爆款单品。这些商业实践正在重塑传统节气的传播路径。

从珠江三角洲的冬至音乐节到杭州运河畔的节气主题书店,现代南方人用创新语言诠释古老智慧。当数字技术遇见《月令七十二候》,当都市农业重构"耕读传家",这场跨越时空的对话仍在继续。那些飘散在冬至夜空中的糯米清香,终将沉淀为文明传承的基因片段。