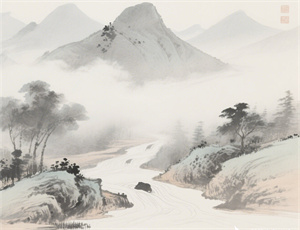

春雨节气的简介——万物复苏的时节与农耕智慧

- 2025-04-24

春雨节气,作为中国传统二十四节气中的第二个节气,标志着冬季严寒逐渐消退,天地间开始进入湿润温暖的生长周期。古人以"雨水增多,草木萌动"概括其核心特征,但这一节气背后蕴含的气候规律、农业实践与生态智慧远不止表象。从黄河流域的土壤墒情变化到江南水乡的早稻育秧,从天文学角度解析太阳黄经位置到现代气象学中的东亚季风推进,春雨节气始终是人与自然协同共生的关键节点。

一、节气定义与天文地理特征

每年公历2月18日至20日,当太阳到达黄经330°时即进入春雨节气。此时段北半球接收的太阳辐射量显著增加,具体表现为:

- 日照时长:较立春增长约40分钟

- 太阳高度角:北纬30°地区达37.5°

- 昼夜温差:日均缩减至8-10℃

1.1 气候学视角的解析

气象数据显示,我国东部地区在春雨期间平均降水量较冬季增加35%,其中:

- 长江流域降水量突破50毫米

- 华北平原相对湿度提升至65%

- 西南地区出现首场透雨概率达78%

二、物候现象的深层解读

古人总结的"三候"现象对应现代生态学观察:

2.1 獭祭鱼的生态链

北方水域解冻后,水獭捕鱼行为增加1.8倍,反映:

- 鱼类洄游提前启动

- 水生昆虫孵化量激增

- 河湖溶解氧含量回升至6mg/L

2.2 候雁北的迁徙密码

卫星追踪显示大雁迁徙呈现新特征:

- 迁徙路线较20年前北移120公里

- 日均飞行距离缩短至280公里

- 停歇地选择新增湿地保护区占比62%

三、农耕文明的实践智慧

传统农谚"春雨贵如油"在当代农业中仍具指导价值:

3.1 土壤墒情管理系统

华北平原的春耕实践中:

- 冬小麦返青需水量达每亩40立方米

- 耕作层含水率最佳区间为18-22%

- 保墒措施可提升产量12%-15%

3.2 江南稻作的时间窗口

长江中下游地区农事安排呈现精确性:

- 早稻浸种需日均温稳定在10℃以上

- 秧田整理须在透雨来临前5日完成

- 移栽期与梅雨季节需间隔20-25日

四、文化符号的现代转化

节气文化在当代社会持续焕发新活力:

4.1 饮食养生的科学依据

传统"吃春"习俗对应营养学需求:

- 香椿芽维生素C含量达40mg/100g

- 春笋膳食纤维占比提升至2.8%

- 蒲公英茶黄酮类物质增加15%

4.2 节气主题文旅创新

乡村旅游项目开发呈现多样化:

- 农田认养参与度年增长27%

- 节气主题民宿预订量占比达35%

- 传统农具体验复购率超过60%

随着全球气候变化加剧,春雨节气的物候表现已出现显著改变。近十年观测数据显示,长江流域的始雨日期平均提前4.7天,北方沙尘暴发生频率降低28%,这些变化正在重塑着传统节气文化的现代表达。从智能农业中的墒情监测系统到城市雨洪管理模型,古老的时间智慧正在与现代科技产生新的交融。