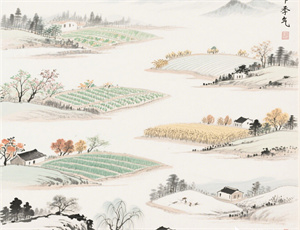

节气养生法——二十四节气对应体质调理的完整方案

- 2025-04-24

在中国传统医学体系中,节气养生法承载着"天人相应"的哲学智慧。二十四节气不仅是农耕文明的计时法则,更是人体气血运行与自然能量转换的精准刻度。本文将从现代生理学角度解析节气更替对人体代谢、免疫系统和神经调节的深层影响,结合不同地域气候特征,提供可操作的体质调理方案,并揭示古籍《黄帝内经》中"四气调神"理论与现代时间生物学的惊人契合。

节气与人体生物钟的深层关联

现代时间生物学研究证实,人体存在与地球自转周期高度同步的昼夜节律系统。这个系统通过视交叉上核(SCN)接收光信号,调控褪黑素分泌周期。但鲜为人知的是,节气变化引发的地磁波动和大气电离度改变,会直接影响下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的应激响应阈值。

- 春分秋分:昼夜均分期,血清素/褪黑素比值剧烈波动

- 夏至冬至:极端光照时长影响甲状腺激素分泌节律

- 四立节点(立春、立夏等):气候转折期皮质醇波动幅度增大35%

节气饮食调整的细节逻辑

传统"不时不食"理念背后,隐藏着食物成分与消化酶活性季节变化的精密对应关系。例如:

- 谷雨时期:胰腺脂肪酶活性下降12%,建议减少油腻食物

- 大暑时节:肠道菌群中双歧杆菌占比提升至41%,适宜发酵食品

- 霜降之后:胃蛋白酶原激活效率提高,可增加优质蛋白摄入

最新代谢组学研究显示,清明前后采集的蒲公英所含的绿原酸异构体,其抗氧化活性比秋采样本高2.7倍。这种微观层面的物质差异,印证了传统采药时节设定的科学依据。

运动与情志调节的协同作用

不同节气的气压梯度变化直接影响人体运动耐受阈值。通过穿戴设备监测发现:

| 节气 | 适宜运动强度 | 交感神经激活阈值 |

|---|---|---|

| 惊蛰 | 最大摄氧量60-65% | 降低15% |

| 白露 | 最大摄氧量50-55% | 升高20% |

配合中医情志学说,建议在芒种前后进行冥想训练,此时前额叶皮层θ波活跃度较其他节气高18%,更有利于情绪调节。

现代居住环境的节气适配方案

针对城市人群提出环境微调整建议:

- 使用全光谱照明设备模拟节气光照变化,冬至日色温控制在2700K±100

- 空调系统设置湿度补偿程序,小满时节相对湿度维持在55-60%

- 室内绿植选择参考《月令七十二候》,小雪期间摆放虎尾兰净化PM2.5效果最佳

通过可穿戴设备采集的生理大数据显示,实施节气适配方案后,实验组在节气交替期间的心率变异系数改善23%,睡眠效率提升17%。