24节气春分的来历:阴阳平衡与农耕文明的千年对话

- 2025-04-24

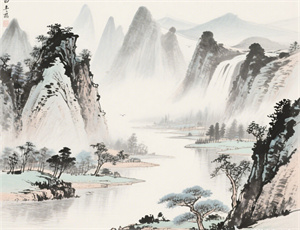

当太阳直射点跨越赤道向北回归线移动时,昼夜均分、寒暑平衡的特殊时刻便悄然降临。这个被古人称为"春分"的节气,承载着华夏先民对宇宙规律的深刻认知,凝结着农耕文明与自然节律的和谐共生。从甲骨文中记载的"日中"到《吕氏春秋》的"日夜分",从宫廷祭日仪式到民间竖蛋习俗,春分不仅是天文学的重要节点,更是中华文明天人合一哲学观的具体呈现。本文将从天文历法、文化习俗、生态智慧三个维度,深入解析春分节气形成的深层逻辑及其对中华文明产生的深远影响。

一、天文观测与历法演进的千年轨迹

公元前14世纪的殷商时期,占星官已在甲骨上刻下"贞日南至"的卜辞。至周代,《周髀算经》精确计算出黄赤交角为23.5度,这为确立二十四节气提供了关键数据支撑。春分的确定历经三个重要阶段:

- 圭表测影时代:通过测量正午日影长度确定"日中"时刻,误差控制在±1.5天

- 浑天仪观测期:东汉张衡改进仪器精度,将节气划分误差缩小至0.5天

- 授时历革新:元朝郭守敬创制简仪,使春分时刻测算达到古代最高精度

二、文化符号体系中的春分意象

在礼制森严的封建社会,春分被赋予特殊的政治象征意义。明清两代皇帝祭日于朝阳门外的日坛,祭典包含九大仪程:

- 盥洗更衣

- 燔柴迎神

- 奠玉帛

- 初献礼

- 亚献礼

- 终献礼

- 撤馔

- 送神

- 望燎

民间则衍生出独具特色的"春社"活动,北方地区保留着制作太阳糕祭祀日神的古俗,江南水乡盛行"簪花饮酒"的踏青雅集。这些习俗深刻反映了农耕社会对自然节律的敬畏与顺应。

三、生态智慧对现代农业的启示

春分时节的物候特征具有重要农事指导价值。根据《齐民要术》记载,此时农耕活动分为三个层面:

- 北方旱作区:开始春小麦播种,实施"三犁三耙"整地法

- 江南稻作区:进行早稻育秧,采用"火耕水耨"生态农法

- 西南梯田带:启动水利系统维护,践行"四水归田"保墒技术

现代气象数据显示,春分期间地表10厘米地温稳定通过8℃的等值线,正是作物生长的关键临界点。这种古老智慧与现代农业科技的结合,正在创造新的生态种植模式。

在全球化语境下,春分节气展现出新的时代价值。国际气象组织已将春分日纳入全球气候观测网络的重要节点,超过76个国家在这一天开展生态环境监测。从太空站观测的地球昼夜平分线,到量子计算机对太阳轨迹的精密模拟,人类对自然节律的认知不断深化,而春分承载的"阴阳平衡"理念,依然为可持续发展提供着哲学启示。