节气歌谣意义:农耕文明的韵律密码与群体记忆

- 2025-04-24

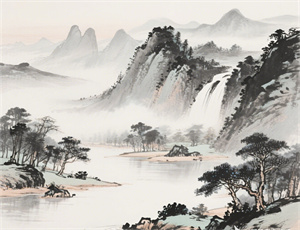

在华北平原的麦田垄间,江南水乡的桑蚕架下,岭南丘陵的梯田层叠处,世代传唱的节气歌谣如同时光刻录机,将先民观察自然的天文智慧与生存经验,凝练成朗朗上口的韵律符号。这些承载着中华文明基因的歌谣体系,既是农耕社会的生存指南,更是民族文化的精神图腾。

一、时间认知的具象化载体

节气歌谣构建了独特的时空坐标系:

1. 物候现象的周期性记录

"立春梅花分外艳,雨水红杏花开鲜"的联句,精确对应黄河流域植被变化规律。苏州评弹版《二十四节气歌》中"惊蛰闻雷米似泥,春分蝴蝶舞花间"的唱词,暗含长江中下游气候特征。

2. 天文历法的通俗化表达

彝族《十月太阳历歌》将黄道十二宫转化为虎、兔、龙等生肖意象,苗族古歌《贾》用"日头走三转"解释夏至日照规律。这种将复杂天文知识转化为生活化表述的智慧,使深奥的科学认知在无文字群体中得以延续。

二、生存智慧的立体化图谱

农谚体系在节气歌谣中呈现出多维知识结构:

- 生产时序表:关中民谣"谷雨前后种瓜豆,立夏栽秧点黄豆"规定旱作农业周期

- 灾害预警器:胶东渔谣"处暑不出头,割了喂老牛"提醒农作物生长临界点

- 生态平衡链:闽南茶歌"清明摘嫩芽,白露采老枞"体现植物资源可持续利用理念

湘西《月令歌》中"九月寒露霜降连,抓紧收割莫贪玩"的急板节奏,与农事紧迫性形成听觉同构。这种将时间管理嵌入音乐节拍的创作手法,强化了生产活动的仪式感。

三、文化基因的活态化传承

节气歌谣作为非物质文化遗产,在当代呈现新的演化轨迹:

符号系统的现代转译

浙江童谣《节气吃什么》将传统饮食智慧改编为rap节奏,北京中小学创编的《新节气操》融合武术动作与气候特征,实现文化符码的年轻化表达。

群体记忆的跨界重构

山西左权民歌节推出的《二十四节气交响诗》,用西方管弦乐演绎农耕时序。数字艺术家创作的《节气元宇宙》通过VR技术再现古代观象授时场景,使传统文化获得新的阐释空间。

在河北武安固义村,保留着明清时期"报春官"唱节气歌巡游田陌的习俗。耄耋老者喉音苍劲的"打春阳气转,雨水沿河边"的唱腔,与无人机测绘的智能农田管理系统形成奇妙对话,昭示着古老智慧与现代科技的共生可能。

节气歌谣的深层价值,在于构建了天人合一的认知范式。从云南哈尼族梯田的《四季生产调》到东北满族的《节气神词》,不同族群用独特的音乐语言诠释着对自然规律的敬畏。这种超越地域的文化共鸣,正为全球化时代的文明对话提供珍贵范本。