24节气交接时间——自然律动与人文智慧的千年协奏

- 2025-04-24

当北斗七星的斗柄在夜空中悄然偏转15度,黄道上的太阳运行至特定经度,二十四节气便在精密的天文计算中完成更迭。这种源自先秦、完善于汉代的时空划分体系,不仅精确到分钟级的交接时间暗合地球公转规律,更深藏着中华民族"道法自然"的生存哲学。从《鹖冠子》记载的土圭测影到现代天文台原子钟校准,从甲骨卜辞的节气记载到当代气象卫星的监测网络,这套传承三千年的时间系统始终在农耕文明与科技文明之间架起桥梁。

天体运行与物候观测的双重印证

- 黄经切割精度达角秒级:春分点作为节气计算的基准,需考虑岁差运动带来的细微偏移,现代天文计算已将节气时刻确定在±1分钟误差范围内

- 物候监测的量化转型:郑州气象站连续65年记录的植物物候数据表明,惊蛰期间冬小麦返青时间每十年提前2.3天

- 地域差异补偿机制:云南高黎贡山地区的立体气候特征,使当地少数民族发展出节气动态调整的农耕口诀

历法演进中的节气校准

太初历首次确立"无中气置闰"法则时,张寿王等学者为确定冬至时刻展开持续十余年的圭表观测。元代郭守敬在《授时历》中创造性地将太阳视运动不均匀性纳入节气计算,使节气时刻推算精度较前代提升四倍。这种追求精确的精神在当代得到延续:紫金山天文台每年发布的《中国天文年历》,需综合章动、光行差等18项参数修正。

农耕实践的动态适配系统

- 作物品种的节气驯化:长江流域双季稻种植将清明播种调整为春分催芽,利用积温补偿应对气候变化

- 灾害预警的节气标尺:华北农谚"谷雨有雨雨水好"对应着春雨概率统计中的显著性相关

- 微观气候区划应用:陕西苹果主产区建立基于立秋前后温差数据的霜冻预警模型

文化基因的时空编码

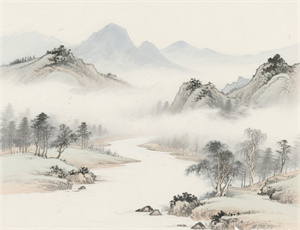

在绍兴,立夏的"称人"习俗暗含体质指数监测的原始智慧;潮汕地区霜降时节"贴秋膘"的饮食传统,与现代营养学推荐的季节性蛋白摄入量不谋而合。故宫博物院藏《十二月令图》中,每个月份对应的节气场景都经过钦天监的天象验证,这种艺术创作与科学实证的结合,塑造了独特的东方审美范式。

现代科技对传统智慧的再诠释

- 卫星遥感监测系统:风云四号气象卫星可实时追踪雨水节气期间全国植被指数变化

- 农业物联网应用:寿光蔬菜大棚通过惊蛰地温数据自动调节灌溉系统

- 城市热岛效应研究:北京地区的大暑高温分布图与清代《燕京岁时记》记载的"冰窖启封"区位高度吻合

当我们在手机应用中查看精确到秒的节气倒计时时,或许会想起《周髀算经》中"日中立竿测影"的古老智慧。这种跨越时空的对话仍在继续:在贵州FAST天眼基地,科研人员正尝试通过脉冲星计时研究,为节气计算建立更宏大的宇宙坐标系。从圭表投影到原子钟振荡,从观象授时到深空探测,二十四节气交接时间的确定始终是人类理解自然节律、协调天人关系的永恒课题。