季节气节:古代农耕文化与自然规律融合的智慧解析

- 2025-04-24

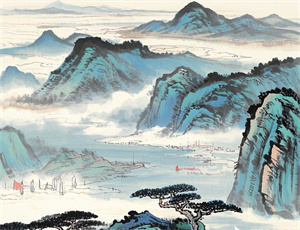

在人类文明的漫长历程中,对自然规律的观察与总结始终贯穿其中。以黄河流域为中心发展起来的华夏文明,通过对天体运行、物候变化的持续观测,逐渐形成了独特的季节划分体系——二十四节气。这套源于农耕社会的时间刻度系统,不仅承载着先民对自然规律的深刻认知,更蕴含着天人合一的哲学思想。从立春时节的万物复苏到冬至后的阴阳转换,每个节气都是先民与自然对话的见证,更是中华文明对世界时间认知体系的重要贡献。

一、季节气节的历史演变脉络

早在新石器时代的仰韶文化遗址中,考古学家就发现了刻有星象图案的陶器残片。商代甲骨文中已出现"春""秋"等季节称谓,周代《诗经》记载了"七月流火,九月授衣"的物候观察。这些早期记录显示出先民对季节变化的敏感认知:

- 春秋时期:确立二分二至(春分、秋分、夏至、冬至)作为历法基准点

- 汉代:《太初历》首次完整记载二十四节气名称

- 宋代:沈括在《梦溪笔谈》中提出"平气法"优化节气计算

随着天文观测技术的进步,元代郭守敬通过大规模实地测量,将节气划分精度提升到前所未有的水平。明清时期,节气系统与农历结合形成完整的农耕时序指导体系,直接影响着古代社会的生产生活节奏。

二、节气系统的多维文化内涵

1. 农耕文明的时空坐标

在缺乏现代气象预报的古代,节气为农业生产提供了精准指导。华北平原的"谷雨前后,种瓜点豆",长江流域的"清明浸种,立夏插秧",这些农谚生动展现了节气与农事的紧密联系。不同地域还发展出特色物候指标:

- 岭南地区以木棉花开判断春耕时机

- 黄土高原观察野菊花盛放确定秋收时间

2. 哲学思想的具象表达

《周易》的阴阳学说在节气系统中得到充分体现,夏至阳极而阴生,冬至阴极而阳起,这种辩证思维贯穿整个节气体系。道家"道法自然"的理念则体现在顺应节气养生方面,如《黄帝内经》强调"春生夏长,秋收冬藏"的养生规律。

3. 民俗仪式的时空载体

从立春的鞭春牛到清明的踏青祭祖,从冬至的祭天仪式到小年的灶神祭祀,节气为传统民俗提供了时间框架。这些习俗往往包含:

- 自然崇拜的原始信仰元素

- 宗法社会的伦理规范

- 地域特色的文化符号

三、现代社会的节气价值重构

在工业化与城市化进程中,节气系统的实用功能逐渐弱化,但其文化价值正在被重新发现。现代农业通过气象大数据与节气知识结合,发展出精准农业模式。例如:

- 利用惊蛰物候数据预测虫害发生概率

- 结合霜降温度变化调整果蔬储藏方案

在生态保护领域,节气系统为物候研究提供历史参照。科学家通过对比古今节气物候差异,能够更准确评估气候变化的影响。北京山桃开花期比《齐民要术》记载提前了15天,这为研究气候变暖提供了直观证据。

城市生活中,节气文化正以新的形式延续。从惊蛰时分的全民健身热潮到冬至饺子文化的全球传播,传统智慧正在与现代生活产生奇妙共鸣。二十四节气成功申遗后,更多创新实践正在展开:

- 建筑领域的气象响应式设计

- 教育系统的自然观察课程

- 文旅产业的节气主题开发