二十四节气歌乞:农耕文明与自然律动的千年对话

- 2025-04-24

当江南细雨浸润芒种时节的秧苗,当西北朔风裹挟立冬初雪掠过长城,一首传唱千年的韵律始终在华夏大地回荡。《二十四节气歌乞》作为农耕文明的活态记忆载体,不仅记录着太阳黄经的精准刻度,更承载着先民观察天象、顺应农时的生存智慧。这种融合天文历法、物候特征与民俗仪式的独特文化形态,在机械化农业时代依然保持着穿透时空的生命力。

一、观象授时的科学根基

公元前104年《太初历》的制定,标志着二十四节气正式纳入国家历法体系。古代天文学家通过圭表测量日影长度,以"冬至—夏至"为基准点,将黄道等分为24个区间,创造出举世无双的太阳历系统:

- 圭表测影:八尺之表配合水平玉衡,测量正午日影的极值变化

- 星宿定位:依据斗柄指向确定季节更替,《鹖冠子》记载"斗柄东指,天下皆春"

- 物候校准:结合动植物活动规律验证节气准确性,《月令七十二候》记录候鸟迁徙与植物荣枯

节气系统的误差修正

由于地球公转轨道存在近日点进动,汉代确立的"平气法"在唐代出现明显偏差。724年僧一行通过大规模天文测量,在《大衍历》中首创"定气法",将太阳运行角度作为节气划分标准,使农时预报精度提升至±2天。

二、文化符号的多维呈现

节气系统超越时间刻度功能,衍生出丰富的人文内涵。南宋《梦粱录》记载临安城"立春鞭春牛,清明插柳枝"的习俗,展现节气与民俗的深度交融:

- 文学意象:杜甫"露从今夜白,月是故乡明"描绘白露时节的羁旅愁思

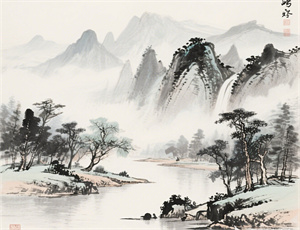

- 绘画主题:清代《十二月令图》以节气为时序展示宫廷生活图景

- 饮食养生:立冬进补、夏至食面的时令传统至今盛行

节气与中医理论的契合

《黄帝内经》建立的四时调摄理论,强调人体气血运行与节气变化的对应关系。春分时节针灸注重疏肝理气,秋分用药侧重润肺滋阴,形成独具特色的时间医学体系。

三、现代转型中的传承困境

全球气候变化正在重塑节气物候特征。中国物候观测网数据显示,近30年北京山桃始花期平均提前9.2天,导致传统"惊蛰闻雷"的物候标志逐渐失效。这种变化对节气文化的存续构成挑战:

- 农时指导功能弱化:设施农业打破自然季节限制

- 年轻群体认知断层:城市化进程加速传统知识流失

- 文化符号空心化:商业营销消解节气深层内涵

数字化传承的新路径

故宫博物院开发的"紫禁城节气"APP,利用增强现实技术还原古代宫廷节气礼仪。浙江大学建立的"节气物候数据库",通过机器学习预测区域农时变化,为传统智慧注入科技基因。

暮色中的老农依旧会仰望星空,城市孩童在多媒体教室触摸立春的虚拟雪人。当谷雨时节的无人机掠过麦田,《二十四节气歌乞》的旋律正在5G信号中寻找新的传唱方式。这种跨越千年的文化基因,始终保持着与自然对话的质朴初心。