古时候有清明节气吗——探秘两千年前的节气体系与农耕密码

- 2025-04-24

当仲春与暮春交替之际,天地间涌动的不仅是温润的东风,更承载着华夏文明对自然规律的深刻认知。在《淮南子·天文训》记载的二十四节气体系中,"清明"二字赫然在列,这个始于周代、完善于汉代的农时坐标,不仅承载着古代天文学智慧,更暗藏着农耕文明的生命密码。从《诗经》"蚕月条桑"的劳作记录,到敦煌出土唐代历书中的节气标注,跨越千年的文献实证揭示着清明节气在历史长河中的真实存在。

一、天文观测与节气定型

战国时期成书的《周髀算经》已明确记载:"日行一度,月行十三度十九分度之七"。这种精密的天象观测为节气划分奠定基础:

- 圭表测影:通过测量正午日影长度确定冬至与夏至

- 星宿定位:《尚书·尧典》记载"日中星鸟,以殷仲春"的观象授时法

- 黄道划分:汉代将太阳周年运动轨迹均分为24等份

二、农耕实践的节气印证

湖北云梦睡虎地秦简《日书》显示,战国时期已有"清明风至"的物候记载。结合农事实践可发现:

- 北方冬麦区需在清明前后完成春灌

- 长江流域"清明浸种"的稻作传统延续至今

- 《齐民要术》记载桑树须在清明前完成嫁接

| 地域 | 清明农事 | 文献出处 |

|---|---|---|

| 关中平原 | 启廪出种 | 《汜胜之书》 |

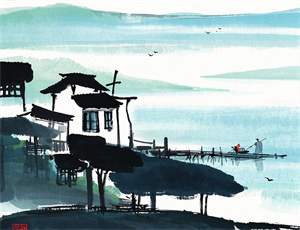

| 江南水乡 | 整修圩田 | 《陈旉农书》 |

| 巴蜀盆地 | 采制明前茶 | 《茶经》注疏 |

三、节气文化的多维演进

从单纯的天文节气到复合型文化符号,清明经历了三个阶段的演变:

- 先秦时期:纯粹农时标志,与寒食节尚未融合

- 魏晋南北朝:开始出现踏青、插柳等民俗活动

- 宋元时期:祭祖扫墓成为核心文化内涵

四、物候观测的现代验证

对照《中国物候观测规范》,清明时节的物候特征具有明显历史延续性:

- 华北地区榆树始花(平均气温8℃临界点)

- 长江流域蛙始鸣(水温回升至15℃以上)

- 南海渔场乌鲳鱼汛(海水温度22℃等温线北移)

五、节气体系的文明密码

清明节气能延续两千余年,深层原因在于其蕴含的文明特质:

- 天人合一的哲学观:节气与《月令》政令体系深度结合

- 精耕细作的农业观:指导复种轮作制度的关键节点

- 慎终追远的文化观:自然规律与人文精神的完美交融

当我们在清明时节感受"沾衣欲湿杏花雨"的意境时,触摸到的是流淌在华夏文明血脉中的时间智慧。这种将天文、农事、民俗熔铸一体的时间管理体系,正是中华文明得以绵延不绝的重要根基。