大暑节气历史——探寻千年农耕文明的时光密码

- 2025-04-24

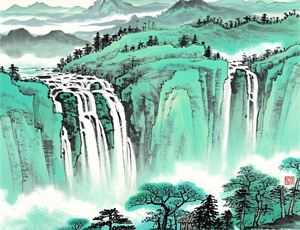

作为二十四节气中具有特殊地位的节气,大暑承载着中华文明数千年来对自然规律的深刻认知。这个标志着盛夏极致的节气,不仅见证了中国农耕社会的演进轨迹,更在历法体系、民俗传统、生态智慧等多个维度上刻画出独特的历史印记。从甲骨文中的星象观测到现代气象学的科学验证,从《夏小正》的物候记载到当代农业生产的实践应用,大暑节气犹如一部微缩的文明史册,为后人提供了观察古代社会运作的独特视角。

历法体系中的时空定位

早在殷商时期,先民通过观测"大火星"(心宿二)的运行轨迹确立季节坐标。《尚书·尧典》记载的"日永星火,以正仲夏",正是大暑节气天文定位的原始雏形。汉代《淮南子·天文训》明确将其纳入二十四节气体系,标志着这个节气完成了从星象观察到系统历法的转变。

- 周代观测体系:设立"火正"官职专职观测心宿二

- 秦汉历法革新:太初历确立太阳黄经120°为基准点

- 南北朝发展:祖冲之将岁差计算引入节气推算

农耕文明的生产密码

《齐民要术》中"大暑至,勤薅务时"的记载,揭示了该节气在农业生产中的关键地位。宋代《陈旉农书》详细记录的长江流域"双抢"农事,至今仍是南方水稻种植的重要参考。

| 地域 | 核心农事 | 技术演进 |

|---|---|---|

| 黄河流域 | 粟米追肥 | 元代出现"粪丹"施肥法 |

| 长江流域 | 早稻抢收 | 宋代普及"火耕水耨"技术 |

| 珠江流域 | 晚稻插秧 | 明代引进占城稻品种 |

文化记忆的传承载体

清代《帝京岁时纪胜》记载的"伏日冰嬉",折射出古人应对酷暑的生存智慧。各地现存的节气民俗中,尤以以下形式最具代表性:

- 浙江沿海的"送大暑船"祭海仪式

- 岭南地区的"吃仙草"消暑传统

- 中原地区的"晒伏姜"养生习俗

生态智慧的现代启示

《月令七十二候集解》将大暑分为"腐草为萤""土润溽暑""大雨时行"三候,这种物候观察体系与当代生态学具有惊人的契合度。现代研究表明:

- 萤火虫羽化周期与积温数据高度相关

- 土壤湿度变化规律符合流体力学模型

- 暴雨分布特征验证大气环流理论

科技史中的特殊见证

故宫博物院藏《雍正耕织图》中的灌溉场景,生动再现了古人利用大暑时节水力资源的智慧。明代《天工开物》记载的"筒车"技术,其设计原理至今应用于现代农业灌溉系统。

从元代王祯《农书》中的"水转翻车",到当代智能灌溉系统,大暑节气始终是农业技术革新的时间坐标。这种跨越千年的技术传承,不仅体现了中华民族的创造精神,更彰显了节气文化强大的现实生命力。

跨文明视野下的比较研究

对比古埃及尼罗河泛滥周期与长江流域梅雨规律,可以发现不同文明对盛夏时节的认知差异。巴比伦历法中的"狮子月"与大暑时段的天象对应,则揭示了人类对自然节律认知的共性特征。