24节气分别介绍——与农耕文化紧密相连的时间密码

- 2025-04-24

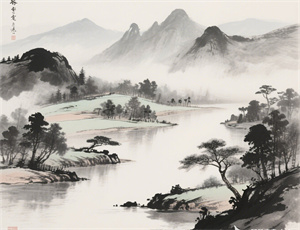

起源于黄河流域的二十四节气,是中国古代农耕文明观测天象、认知自然规律的智慧结晶。这套以太阳周年运动轨迹为基础的时间划分体系,不仅精准对应着地球公转轨道上的关键节点,更深层折射出中华民族"天人合一"的哲学思想。从立春时节的冰河解冻到冬至后的数九寒天,每个节气都如同自然交响乐中精准的节拍器,指引着五千年农耕文明的春播秋藏,更在当代社会持续发挥着指导生产生活的重要作用。

黄河流域诞生的时间标尺

- 圭表测影定四时:商周时期通过观测日影长度确定冬至、夏至

- 星象观测补体系:战国时期加入启蛰、雨水等反映物候变化的节气

- 完整体系定型:西汉《太初历》首次完整记载二十四节气名称

农事活动的精准指南

在机械化农业尚未出现的时代,节气为农事提供着精确到天的操作指南:

- 惊蛰闻雷:江南地区开始早稻浸种育秧

- 清明断雪:华北平原启动冬小麦春灌

- 芒种忙种:长江流域进入双季稻抢种期

气候科学的早期实践

二十四节气系统蕴含着精妙的气候区划思想:

- 物候区划:通过候鸟迁徙、植物荣枯划分气候带

- 温度指标:"三伏""三九"对应极端温度时期

- 降水预测:"清明时节雨纷纷"揭示江南春雨规律

现代社会的多维价值

- 生态保护:霜降采集中药最佳时令,保证药材有效成分

- 健康养生:立秋"贴秋膘"、冬至进补等时令养生传统

- 文化传承:清明祭祖、立夏称人等民俗活动载体

节气与地域文化差异

受纬度、地形等因素影响,各地形成特色节气文化:

- 岭南地区:大暑"吃仙草"消暑

- 黄土高原:谷雨祭祀仓颉

- 东北平原:立春"啃春"咬萝卜

气候变迁下的节气新解

全球变暖背景下,现代气象观测数据显示:

- 华北地区立冬推迟7-10天

- 长江流域惊蛰提前2-3候

- 二十四节气气候特征线整体北移

节气文化海外传播

- 朝鲜半岛:保留寒食、秋夕等节气习俗

- 日本列岛:演化出七十二候物候体系

- 东南亚地区:芒种前后形成特有季风耕作模式

从甲骨文记载的"日至"到现代农业气象预报,二十四节气始终是连接传统智慧与现代科技的文化纽带。在气候模式转变与城市化进程加速的今天,这份凝聚着先人观测智慧的时间体系,依然为现代人理解自然节律、协调天人关系提供着独特的认知框架。