春夏秋冬是不是节气:季节与节气区别解析及常见误区说明

- 2025-04-24

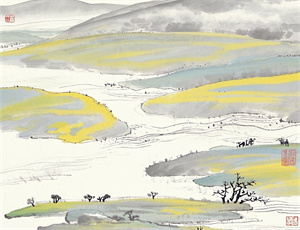

每当谈论气候变化时,"春夏秋冬"与"节气"这两个概念常被混为一谈。在传统文化与现代科学的交汇点上,两者既有深刻关联又存在本质差异。本文将透过历史溯源、天文定义、农耕文明三个维度,系统分析季节划分与节气体系的复杂关系,并揭示大众认知中普遍存在的逻辑混淆点。

一、天文视角下的本质分野

从天文历法角度看,季节与节气遵循完全不同的划分标准。地球公转轨道形成的黄道面,将全年均分为24个节气节点,每个节气间隔约15天,反映太阳直射点纬度变化。而四季划分则基于太阳高度角与昼夜长短的持续变化,通过固定日期(如立春、立夏等)作为季节转换标志。

- 时间维度差异:节气以15日为最小单位,四季以90日为周期

- 划分依据区别:节气对应太阳黄经度数,季节侧重气候特征

- 功能定位不同:节气指导农事活动,季节描述物候现象

二、农耕文明的双轨体系

古代先民创造的二十四节气系统,本质上是对太阳周年运动的精确划分。出土的战国时期《逸周书·时训解》显示,早在先秦时期已形成完整的节气体系。与之并行的四季概念,则在《礼记·月令》中完成哲学化构建,形成"春生、夏长、秋收、冬藏"的循环认知。

- 节气系统:立春、雨水等24个节点构成农事指南

- 季节系统:温带地区气候变化的周期性描述

- 阴阳合历:太阴历月份与太阳历节气的协调机制

三、现代气象学的再阐释

现代气候学对传统概念进行了科学化改造。世界气象组织(WMO)将四季定义为候温(5日平均气温)的持续变化:春季(10-22℃)、夏季(>22℃)、秋季(22-10℃)、冬季(<10℃)。这种动态划分方式,与固定日期的节气体系形成鲜明对比。

| 对比项 | 节气 | 季节 |

|---|---|---|

| 划分依据 | 太阳黄经度数 | 地表温度变化 |

| 时间精度 | 精确到时辰 | 模糊时段 |

| 地域影响 | 全国统一 | 纬度差异显著 |

四、文化认知中的概念混淆

大众语境中常将"立春"等同于春季开始,这实际是官方历法规定与自然气候的错位。以2023年为例,北京地区立春(2月4日)时平均气温仅-3℃,真正入春要到3月28日。这种差异源于节气系统创立时的中原气候基准,在全球化时代产生新的解释空间。

节气起源地(黄河流域)气候特征: 立春:土壤开始解冻 惊蛰:冬眠动物苏醒 清明:气温稳定回升

随着气候变化研究的深入,科学家发现近三十年我国春季平均每十年提前1.5天。这种动态变化使得传统节气与季节的关系更趋复杂。当代农业已发展出结合卫星遥感与节气历法的精准种植模型,在保留文化基因的同时提升生产效能。

在民俗传承层面,立春鞭春牛、冬至数九等习俗,实质上是对节气系统的文化回应。而踏青、赏枫等季节活动,则更多体现人们对自然韵律的感性体验。这种双重时间体系的并行,构成中华文明独特的时空认知范式。