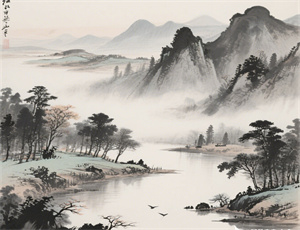

24节气南北方差异——气候影响下的农耕与民俗图谱

- 2025-04-24

作为中国古代农耕文明的智慧结晶,二十四节气深刻影响着中华大地的生产生活。但在幅员辽阔的中国,秦岭-淮河为界的南北地域,呈现出截然不同的节气响应图谱。从黄河流域的麦苗返青到岭南地区的双季稻耕作,从漠河零下40℃的大寒到海南岛终年无霜的小寒,气候、地理与人文的多维差异,造就了南北节气文化的丰富层次。这种差异不仅体现在物候现象的时间错位上,更折射出中国农业社会适应自然环境的生存智慧。

一、地理气候的底层逻辑差异

纬度跨度造就的太阳辐射差异,是南北节气分野的物理基础:

- 光照时长梯度:夏至日漠河白昼长达17小时,而广州仅13.5小时

- 积温累积速率:惊蛰节气长江流域日均温已达10℃,东北平原仍在零度徘徊

- 季风推进时序:华南谷雨时节已进入前汛期,华北要等到小满才迎来首场透雨

1.1 温度带的天然区隔

北纬30°线恰似一条无形的分水岭,将中国划分为中温带、暖温带与亚热带。这种温度带的层递分布,导致同节气下南北物候呈现阶梯状差异。以霜降节气为例:

- 东北地区已出现初霜冻

- 黄河流域开始收获晚秋作物

- 江南地区正值桂花飘香

- 岭南地区仍可进行双季稻收割

二、农耕文明的差异表达

2.1 作物生长周期的时空压缩

北方受限于无霜期长度,发展出独特的集约种植模式:

- 春分到秋分200天生长期内完成玉米、大豆轮作

- 冬小麦秋播夏收跨越整个寒冷季节

而南方借助热量优势,形成多熟制农业体系:

- 长江流域稻-油/麦轮作实现一年三熟

- 珠江三角洲地区全年可种植叶菜类作物

2.2 农谚系统的地域分化

民间经验凝结的农谚,生动展现节气指导的南北差异:

- 华北地区:"清明前后,种瓜点豆"

- 江南地区:"清明螺,赛肥鹅"(渔业时令)

- 东北地区:"立夏到小满,种啥都不晚"

三、民俗文化的多元呈现

节气作为文化符号,在南北民俗中演化出不同形态:

- 饮食习俗:北方冬至饺子与南方汤圆的符号对立

- 祭祀传统:清明北方墓祭与江南水乡的船祭差异

- 节庆娱乐:北方立春鞭春牛与岭南地区醒狮采青的对比

3.1 建筑智慧的节气响应

南北民居通过空间设计应对节气变化:

- 北方四合院冬季"纳阳蓄热"的日照利用

- 岭南骑楼夏季"遮阳通风"的湿热调节

- 黄土高原窑洞的恒温特性与节气关联

四、现代社会的时空重构

在气候变暖背景下,近30年物候期已出现显著变化:

- 华北地区桃花花期较20世纪提前7-10天

- 长江中下游初霜日期每十年推迟2.3天

- 东北地区≥10℃积温每十年增加62℃·d

这种变化正在重塑传统的节气认知体系,推动农业生产模式与民俗传统发生适应性改变。